Mitschrift

Wir sind in eine Gastronomie-Dynastie hineingewachsen, beziehungsweise ich. Mein Großvater hat im Jahr 1905 in Wien sein erstes Lokal gegründet. Wir haben dann vor dem Krieg einige Weinhäuser gehabt, die sich dann nach dem Krieg reduziert haben. Und, soweit ich's gehört hab, war das eine nicht sehr angenehme Zeit. Die Großeltern haben also zwei Kriege mitmachen müssen. Und die Zwischenkriegszeit war absolut unvergleichlich mit dem, was wir heute haben. Mein Vater ist Frauenarzt in München, Gynäkologe. Dadurch hat sich das ein bisschen familiär gespalten, weil ich den großväterlichen Betrieb übernommen hab und meine Mutter sehr oft auf Reisen war zwischen Wien und München. Ich bin in Wien geboren, und zwar lustigerweise im Palais Auersperg. Nicht dass ich irgendwas mit dem Adel zu tun hätte, aber es war in der Kriegszeit - ich bin ein 43er Jahrgang ... Zu dieser Zeit war das Palais Auersperg nicht nur ein Lazarett, sondern war auch für Geburten der Leute zuständig, die im 1. Bezirk geboren wurden. Und wir haben immer in der Wollzeile gewohnt, unser ganzes Leben lang. Einmal auf 6 und einmal auf 15. Und der Betrieb in der Wollzeile war unser Urbetrieb. Wobei man sagen muss, dass nach den Kriegswirren eigentlich von Betrieb keine große Rede sein kann. Das heißt, soweit ich mich erinnern kann, sind wir gependelt zwischen dem Waldviertel, wo mein Großvater herstammt ... Dort hatten wir eine Jagdhütte, und dort haben wir überlebt. Weil in Wien war's tatsächlich mit Essen und, und ... äh ... .. allgemein mit Lebensmitteln ja sehr, sehr schlimm. Und dadurch pendelten wir - natürlich nicht wie heute, mit einem Auto auf der Kremser Autobahn innerhalb einer Stunde, sondern wir mussten eigentlich Lastwägen benutzen. Die wurden teilweise von den Russen chauffiert. Man ist dann per Autostopp dort hingekommen. Damals, als wir noch auf der Jagdhütte waren, hab ich noch ganz naiv gefragt: "Warum Ussen da?", als Zweijähriger. Das wurde gar nicht gern gehört. "Um Gottes willen, sag das nicht!" So hat sich das abgespielt. Die Erinnerung, die ich nicht hab, die mir aber sehr eingeprägt wurde: Sobald Fliegeralarm kam, sind wir sofort in den Keller hinunter. Wir haben einen Weinkeller in der Wollzeile 5, im derzeitigen Betrieb, der verbunden ist mit den Katakomben vom Stephansturm. Zu diesem Zeitpunkt wurden alle Keller in der ersten Stadt geöffnet. Das heißt, wir waren ein Knotenpunkt zwischen Schwedenplatz, Stadtpark und Stephanskirche. Und Sie sehen heute noch, es gibt diese vermauerten ehemaligen Türen und Tore. Und dieser Weinkeller existiert natürlich heute noch. Und da war sehr viel Bewegung, weil in dem Augenblick, wo Bombenalarm war, mussten alle in den drei Stock tiefen Keller hinunter. Es gab eine Fülle von Leuten, die mit uns den Bombenalarm abwarteten. Ich weiß noch genau die Ecke, wo meine Mutter mich hintransportiert hat und in der ich gesessen und den Fliegeralarm abgewartet hab, bis die wieder abgereist sind. Dann war es so, dass ich mich an ein Feuerwehrfahrzeug erinnern kann, das bei dieser Jagdhütte existent war. Und schlussendlich ... gab's sicher sehr große Lücken, aber so mit vier, fünf Jahren hab ich unsere Kellner dazu verwendet, mit mir Rad zu fahren. Es war ja der 1. Bezirk eine absolut verkehrsfreie Zone. Natürlich nicht absichtlich, wie heutzutage, sondern unabsichtlich, weil's keine Autos gab. Und dadurch war zu der Zeit, zu der heute Vollbetrieb herrscht, immer noch Däumchendrehen angesagt. Und da sind die Kellner einfach mit mir durch das zerstörte Wien in den Prater runtergefahren, statt da zu servieren. Es hat damals schon zwei gegeben. Und das hat halt leider ... Dadurch, dass der Gästeandrang sehr gering war, wurde Zeit gefunden, sich auch mit mir abzugeben. Ich bin mit den Kellnern rund um den Lugeck gefahren, das war ein kleiner Kreisverkehr. Es ging weiter Richtung Praterallee und irgendwann zurück. Und dann hat sich langsam erst, so '48, '49, der Betrieb so entwickelt, dass Radfahren mit den Kellnern eigentlich nicht mehr möglich war. Meine Tendenz in puncto Gastronomie war anfänglich nicht gegeben. Es war ganz einfach so, dass ich durch das Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, und durch die Schulen, die ich besucht habe, Gastronomie zwar zunächst als nett empfunden hab. Aber ich war vier Jahre in einem Kolleg Kalksburg draußen, da hab ich ja eigentlich Gastronomie gar nicht gesehen. Das war von zehn bis 14. Wobei man dazusagen muss, wenn ich da ausholen darf: Da waren Verhältnisse gegeben, die natürlich heute unvorstellbar sind. Wir waren zu 45 Mann im Schlafsaal und haben eigentlich in einer umgedrehten Dachrinne uns waschen müssen. In der Früh und am Abend, natürlich mit Kaltwasser. Einmal in der Woche hat es eine ... eine ... .. Dusche gegeben mit Warmwasser. Nur hat die in der Realität nie funktioniert, weil immer der Boiler damals kaputt war. Es war ein bisschen devastiert deshalb, weil die Russen, ein Jahr bevor ich hingekommen bin ... Das war im Jahr '53, und '52 waren die Russen noch da. Und da musste man auch diese Schäden von damals noch beheben. Und wir haben wirklich auch ziemlich gefroren. Die Gänge waren unbeheizt, und es war ... Aber man gewöhnt sich lustigerweise an alles, und wenn die Umgebung gleich behandelt wird wie man selbst, dann empfindet man das nach zwei Monaten als selbstverständlich. Man sieht, dem geht's genauso wie mir. Anfänglich war es nicht leicht, man hat geweint und wollte nach Hause. Ich war also nicht der Einzige. Es war eine Besuchsfrist von drei, vier Stunden, alle drei Wochen. Es war ein etwas härterer Job, wenn man als Zehnjähriger quasi militärisch aufgezogen wird. Also ich kann das allen, vom Franz Joseph oder wie auch immer, die natürlich in anderen Niveaus aber ähnlich aufgezogen wurden als kleine Kinder ... Also ganz lustig war's nicht. Man hat sich dann hineingefunden. Man hat's dann ganz toll empfunden. Ich hab's im Nachhinein auch als toll empfunden. Alle zwei, drei Stunden täglich hat man sportliche Betätigung gehabt. Und man hat sich in diesen Tagesablauf: sechs Uhr aufstehen, Messe gehen, Studienzeit vorher, nachher Nachmittagsstudium, so eingefunden, dass es eigentlich ein netter Lebenslauf war. Mit 14 hab ich mich dann doch ein bisschen, wie soll ich sagen, Meiner Freiheit ... .. "beraubt" ist der falsche Eindruck. Aber ich habe mich als ein bisschen eingeengt empfunden. Und ich hab dann die weiteren vier Jahre in Döbling absolviert und bin ins RG19 gegangen und hab '61 dann maturiert. Ich hab nach wie vor noch Freunde aus der Kalksburger Zeit, genauso wie aus der RG19-Zeit. Wobei man sagen muss, das System war damals, dadurch, dass die Privatschulen noch nicht in den Genuss der bezahlten Lehrerschaft kamen ... Es war also keinesfalls so, dass die Professoren in öffentlichen Gymnasien oder Realgymnasien schlechter waren als in privaten. Es hat sich heute vielleicht ein bisschen gewandelt, dadurch, dass die Kinder am Nachmittag ja doch den Genuss haben, z.B. im Theresianum, wo meine Kinder aufgezogen wurden, dass sie am Nachmittag also betreut sind. Von den Lehrern her habe ich an beide eigentlich sehr gute Erinnerungen. Im Nachhinein natürlich noch bessere, und man ärgert sich, dass man bei manchen nicht besser aufgepasst hat oder den im Unterricht geärgert hat. Es waren also bis auf zwei, drei, von denen man den Eindruck hatte, sie wollen nicht unbedingt, dass man mit ihnen ... auch außerhalb des Unterrichts menschlich sprechen konnte über Benotung und dergleichen ... Bis auf die hab ich eigentlich einen guten Eindruck von meiner Schulzeit. Meine Volksschulzeit war so, dadurch, dass ich in der Wollzeile wohnte, ging ich am Judenplatz zur Volksschule, die bis heute der Erzdiözese Wien gehört. Und wir sind dann, wenn man über den Hohen Markt ging, wo mir mittlerweile einen weiteren Betrieb haben, da ging man wirklich über Ruinen. Wir haben uns Schneeballschlachten geliefert auf Trümmerhaufen, und man konnte sich dort verstecken oder Schlitten fahren. Und das war dadurch, dass damals nur Ruinen waren, auch normal. Und der Aufbau hat irgendwann einmal, ich würde sagen, ab '47, '48 wirklich stattgefunden. In die Volksschule bin ich '49 gegangen. Und ... .. da war es also eigentlich auch ein Normalzustand. Man hat sich natürlich gefreut, dass selbst vom Dach der Stephanskirche, das Dach war damals nicht einmal dort vorhanden ... Man hat sich gefreut, dass alles immer prächtiger wird und schöner und schneller, als man's gedacht hat sogar. Auch die Oper war natürlich zerstört. Was eigentlich prägend war, waren diese ganzen Prozessionen, die quer durch den 1. Bezirk gegangen sind. Der Kardinal Innitzer hat damals noch quasi geherrscht als Kardinal. Und da waren damals noch diese ganzen Weinprozessionen und Maria Himmelfahrt und so weiter. Da sind also wirklich alle mitmarschiert. Nicht marschiert, sondern mitgegangen. Marschiert ist man ja leider einige Jahre vorher. Und das war ganz prächtig. Oder der Einzug der Pummerin, wenn ich mich daran erinnern kann. Das war ein Auflauf, da sind Hunderttausende Wiener erschienen und haben gesehen, wie die Pummerin ihren Einzug hält auf dem Stephansplatz. Wobei die angeblich um ein, zwei Tonnen weniger schwer ist als die alte Pummerin. Sie wurde allerdings auch in Tirol gegossen. Es war ein Zeremoniell, dass jeden Tag in der Zeitung gestanden ist, wo sich die Pummerin gerade befindet, bevor sie nach Wien kommt. Und der Einzug war so, wie wenn heut der Obama wahrscheinlich ... Nicht einmal - der würde gar nicht so einen Auflauf veranlassen, glaub ich, wie damals unsere Hauptglocke von Wien. Mit 18 war's dann so, mein Großvater war natürlich nicht mehr in dem Alter, wo man so Betriebe unbedingt weiterführen sollte oder müsste. Meine Mutter ist allerdings von München immer wieder nach Wien gekommen. Meine Großmutter war sogar noch mit 91 im Betrieb präsent. Es gibt Dinge, die heute unvorstellbar sind. Die hat sich hier, wo wir uns im Augenblick befinden, das ist der Nussberg, den mein Großvater im Jahr '49 gebaut hat ... Sie ist also täglich um sieben Uhr Früh in die Wollzeile gefahren. Die hat sich mit 88 noch einen Arm gebrochen, weil sie bei Glatteis am Weg ausgerutscht ist. Sie ist natürlich eine Woche später mit dem Gipsarm genauso in die Stadt hineingefahren. Sie hat noch geschaut und der Köchin gesagt, sie soll das und jenes machen. Das sind unfassbare Dinge. Genauso mit meiner Mutter, die leider mit 75 verstorben ist und mit 73 in Pension gegangen ist. Und sie hat sich eigentlich furchtbar geniert, weil wir ihr zugeredet haben, sie könnte langsam in Pension gehen. Sie hatte 54 Beitragsjahre und hat sich nach 54 Beitragsjahren schrecklich geniert, dass man damit schon in Pension geht. Es sind ein bisschen andere Verhältnisse. Auch arbeitsmäßig, muss ich sagen. Es ist ja nicht so, dass alles von allein kommt. Und viele Leute glauben auch heute noch, wenn man recht wenig tut, dann kommt vielleicht richtig viel zusammen. Also ich muss dazu sagen, jahrzehntelang war sehr oft meine 35-Stunden-Woche, die ja angestrebt wird und die es in Frankreich tatsächlich gibt ... Diese 35-Stunden-Woche war bei mir sehr oft am Dienstag schon zu Ende. Das heißt, es kommt dann noch Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag, weil wir sieben Tage der Woche den Betrieb offen haben. Also von nichts kommt auch nichts. Und es ist halt so, man ist in einem Kreislauf drinnen und freut sich sogar, dass der Betrieb läuft. Und das macht eigentlich mehr aus als die Zeit, die man damit verwendet. Ich bin dann mit 18 schon in den Be- trieb meines Großvaters eingestiegen. Eigentlich sogar zwischendurch ab und zu ein bisschen, weil ich einen Traditionsbetrieb nicht untergehen lassen wollte. Das war sicher der Hauptgrund. Es gibt ja viele Betriebe, wie wir wissen. Ich muss es ja nicht unbedingt erwähnen, es weiß ohnedies jeder. Ob das ein Sacher ist oder ein Demel, da steht natürlich "Sacher" drauf, und es gibt auch Siemens oder Opel ... Also es gibt sehr viele Betriebe, wo der Besitzername noch draufsteht, aber schon jahrzehntelang nicht drinnen ist. Bei uns ist es so, dass wir in vierter Generation, inzwischen sogar in fünfter, den Be- trieb wohl auch weiterführen werden. Und es ist schon, glaube ich, ein Unterschied, ob man einen Familienbetrieb auch weiterführt oder nur mehr den Namen des einstigen Besitzers trägt. Mein Großvater hat damals noch gelebt und ist auch relativ spät in den 60er Jahren verstorben. Ich hab aber den Betrieb im Jahr '61 übernommen. Väterlicherseits war es so, dass durch die Kriegswirren eine Trennung stattgefunden hat. Und mein Vater hat in München eine Praxis gehabt. Er war Frauenarzt, Gynäkologe. Und dadurch war der Kontakt mit München immer fleißig gegeben. Und es war unwahrscheinlich, wie verschiedenartig die Entwicklung Wien-München stattgefunden hat. Das konnte ich beobachten. Wien war eine ziemliche Sackgasse. Und es hat sich da sehr, sehr wenig getan. Und, äh, bis in die 60er Jahre hinein konnten Sie eigentlich am Stephansplatz wen umbringen, am Samstag oder Samstagabend, und am Montag in der Früh hätten sie den erst entdeckt. Und das war gänzlich anders in München der Fall. Ich kann mich erinnern an Schwabing oder Eislaufen im Prinzregenten- stadion. Das war unfassbar! Also eine pulsierende, aufstrebende Stadt. Und heute würde ich es nicht einmal vergleichen. Weil Wien unvergleichlich wie der Phönix aus der Asche aufgestiegen ist und es eine unvergleichlich schöne und lebenswerte Stadt ist. Wir haben also einige Weinhäuser, die sind rund um das Zentrum herumgekugelt. Von der Dresdner Straße bis zur ... Ich weiß es schon gar nicht mehr. Also es hat drei Weinhäuser gegeben, und schlussendlich, ab 1905, waren wir im 1. Bezirk in der Wollzeile und der Schönlaterngasse. Und das hat sich dann reduziert nach dem Krieg auf einen Betrieb in der Wollzeile. Ich hab erst 1971 begonnen, einen Betrieb in Grinzing aufzubauen. Und weil wir eigentlich immer in der Innenstadt in Platznot waren und gerne irgendwo einen zweiten Betrieb wollten, der viel größer war und eigentlich dem Ansturm der Gäste Genüge tun hätte sollen, haben wir dann in Grinzing ... Und der Heurige war eigentlich in den 60er, 70er Jahren sehr en vogue. Und dadurch sind wir auch nach Grinzing rausgekommen. Die Figlmüller'schen Betriebe haben begonnen im Jahr 1905 in Wien. Gleichzeitig hatte mein Großvater, auch ein Hans Figlmüller, noch ein Brauhaus in der Nähe von Zwettl und gleichzeitig ein Sägewerk. Es war dort ein bisschen wenig zu tun, und ist es bis heute, fürchte ich, auch noch. Und im Jahr '23 wurde dieses Brauhaus an seinen Bruder Karl weitergegeben. Und er ist dann eigentlich nur mehr in Wien präsent gewesen. In der Zwischenkriegszeit hatten wir zwei oder drei Weinhäuser, die ein bisschen in den Außenbezirken waren. Eins davon war z.B. in der Dresdner Straße. Schlussendlich hat sich's dann auf die Schönlaterngasse und auf die Wollzeile reduziert, wobei der Wollzeilenbetrieb bis heute in unserer Hand ist. Er wird noch als Urbetrieb der Figlmüller'schen Betriebe gehandelt. Und in der Zwischenzeit hat sich ein weiterer Betrieb in Grinzing ergeben. Das war dadurch, dass wirklich der Andrang ... so stark war, dass wir irgendwo einen Zweitbetrieb gesucht haben. Den haben wir zunächst in Grinzing gefunden. Ich habe die Erinnerung an meinen Großvater, dass er sehr vielseitig war. Er hatte ein Sägewerk im Jahr '23, das er auch an seinen Bruder weitergab. Er war sehr gut im Weinbau und über- haupt in der Behandlung von Pflanzen. Und er hat als Erster, hat er mir erzählt, eine Blauschönung gefertigt ... im Stadtkeller. Im 36er oder 37er Jahr. Das bedeutet, dadurch, dass damals die Weine mit sehr viel Eisen in Berührung kamen ... Heute ist das ja anders, wir haben also Nirosta-Gewinde und -Armaturen. Und bei dem Wein, der mit Eisen in Berührung kam, konnte es sein, dass der einen sogenannten schwarzen Bruch hatte. Das führt jetzt ein bisschen zu weit ins Detail. Jedenfalls konnten sie diese "Krankheit" des Weines damit lindern, dass sie das mit einer Blauschönung, das ist irgendein Salz, behandelten. Und er hat gesagt, er war der Erste, der das in Wien gemacht hat. Er konnte aus den Flaschen, die den schwarzen Bruch hatten ... Man konnte also sehen, dass sich ein Teil der Flasche schwarz verfärbt. Und mit dieser Schönung und einer nachträglichen Filtration konnte man dieser Krankheit Herr werden. Also mein Großvater war auch da sehr bahnbrechend irgendwie. Er konnte nicht nur in der Fleisch- hauerei, die wir betrieben haben, bis in die 70er Jahre hinein ... Wir haben eigene Bratwürste, Blutwürste, Leberwürste gefertigt zu der Zeit, zwischen '50 und sogar bis in die 70er Jahre. Und da war ein derartiger Andrang, dass sozusagen jeden Donnerstag der Blunzntag war. Wir hatten, glaube ich, mehr Auflauf als sämtliche Fleischhacker in der Innenstadt. Wir haben 200 bis 300 Stück dieser Würste über die Gasse verkauft. Und der Rest wurde ... Ausgelassene Grammeln ... Wir haben also die Schweine voll in der Halle gekauft. Dort wo das Hauptzollamt ist, hat's damals die Fleischhalle gegeben. Die ist dann weiter übersiedelt. Und von dort wurden immer die halb geteilten Schweine transportiert, über einen Transporteur in unseren Betrieb hinein. Und unser Fleischhacker hat die zerlegt. Und es war so, dass wir aus den Speckschwarten die Grammeln selbst ausgelassen haben. Und die wurden verkauft über die Gasse. Es gab dann einen Kübel, einen nett dekorierten. Und da waren die Stanitzel mit Grammeln drinnen. Und das hat eigentlich auch zu Hunderten einen Absatz gefunden. Und auf der anderen Seite, über die Schank gingen die gefertigten Würste, die wir alle selbst gemacht haben. Von der Muskatnuss bis zum Majoran - es wurde wirklich nicht gespart. Und es hat auch - nicht so wie heute, da schmeißen sie in die Würste ... Ich will nicht die Firmen nennen ... Da steht dann drauf: "Für Leberwürste", "Für Blutwürste", und das schmeißen sie dann hinein, und so wird das gemacht. Und da sind wirklich von allen Seiten natürliche Zutaten hineingekommen. Wir waren auch berühmt für unsere Wurstware. In der Zwischenzeit hat sich natürlich die Essgewohnheit der Gäste auch gewandelt. Das heißt, der Wurstandrang ist bescheidener geworden. Und auch die Geschäftszeiten bei uns haben sich insofern geändert ... Wir hatten in der Wollzeile um sieben Uhr Früh bereits geöffnet. Und es gab also eine Frühstücks-Leberwurst, Frühstücks-Bratwurst, Frühstücks-Beuschel, Frühstücks-Leber ... Also all diese Dinge, die es heute eigentlich nicht mehr gibt, wurden bei uns angeboten aus dem einfachen Grund: Neben der Wollzeile gibt's die Riemergasse, und da sind viele Anwälte und natür- lich die entsprechenden Angeklagten womöglich auch zu Gericht gegangen. Und da sind sie vorher beim Figlmüller vorbeigekommen und haben z.B. ein Frühstücks-Gulasch bestellt und auch bekommen. Hat sich, wie gesagt, im Laufe der Zeit mit den Essgewohnheiten der Gäste ein bisschen konvertiert. Und übrigens auch unser Schnitzel ist ja fast ein Diät-Schnitzel, weil wir es völlig anders fertigen, glaube ich, als jedes andere Gasthaus oder Restaurant auf der Welt. Also die Frage nach dem Wiener Schnitzel ... Wir führen sowohl ein Wiener Schnitzel, das natürlich aus Kalbfleisch gefertigt wird, und das Figlmüller Schnitzel. Das unterscheidet sich dadurch vom Wiener, dass es aus Schwein gemacht wird, und zwar aus der Karreerose. Der Grund ist der, dass in den Nachkriegsjahren, sowohl nach dem Ersten, als auch natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg, die Leute nicht so viel verdient haben wie heute. Das heißt, man musste zwar gern ein Schnitzel fertigen, aber es war ganz einfach notwendig, dass das leistbar war. Und deswegen ist die Tradition bei uns, dass es, wie gesagt, sowohl das Wiener gibt, aber das Figlmüller-Schnitzel wird sehr viel mehr gefertigt. Das darf nie weniger als 25 Dekagramm wiegen. Und das sogenannte Karree wird also befreit von sämtlichen Knochen und von den Fettstrukturen und wird also von ... Wir haben in der Zwischenzeit fünf bis sechs Klopfer, die den ganzen Tag nur klopfen. Und zwar für die Betriebe in der Wollzeile und in der Bäckerstraße. Und das ist also ein eigener Job. Das wird also mit großer Akribie gemacht. Und das ist deswegen so dünn geklopft, weil wir quasi, jetzt kommen wir auf das "Diät" zurück, weil auch die Essgewohnheiten anders sind. Aber früher waren's natürlich ... Auch der Größe wegen. Weil man gesagt hat, der bekommt um das Geld ... Wir sind, glaub ich, immer ein leistbares Wirtshaus gewesen. Und der bekommt auch was für sein Geld. Dadurch war natürlich die Größe maßgebend. Aber im Prinzip ist es so, dass es vielleicht mehr geklopft wird als ein anderes, aber die Backart unterscheidet sich sicher von jedem anderen. Wir haben drei Pfannen, und darin wird ein Schnitzel ausgebacken. Das heißt, jede Pfanne hat etwa 180 Grad, und wenn Sie das Schnitzel in die erste Pfanne hineingeben, sinkt die Temperatur ab. Um die Temperatur nicht zu sehr absinken zu lassen, wird es nach 15 bis 18 Sekunden in die zweite Pfanne hineingegeben. In der Zwischenzeit bekommt die erste Pfanne wieder Temperatur. Auch die zweite sinkt dann nach acht bis neun Sekunden ab, und es kommt dann in die dritte Pfanne hinein. Tatsächlich wird nach jedem zehnten, elften, zwölften Schnitzel die komplette Pfannenlandschaft geändert und gewechselt. Und wenn wir einen neuen Mann in unseren Betrieb bekommen, sagt er: "Was machen Sie da?" Sagen wir: "Wir wechseln hier permanent." Deswegen ist es eigentlich sehr kostbar. Das macht sicher keine Hausfrau und kein anderer Betrieb, dass er also wirklich Pflanzenfett in Unmengen für die Schnitzel braucht. Und er fragt natürlich: "Was machen Sie?" Das wird natürlich permanent gewechselt. Sagt er: "Wieso, das haben wir immer erst am Freitag gemacht." Sag ich: "Wieso am Freitag?" "Damit am Samstag nicht der Fisch geschmeckt wird." Also diese Antworten gäbe es auch und hat's auch gegeben auf diese Fragen. Also besonders das Backverfahren unterscheidet sich von jedem anderen Betrieb. Ich hab noch nie gehört, dass wer in drei Pfannen ein Schnitzel ausbäckt. Das ist sehr aufwändig. Diese Technik wurde von unserem Großvater weitergegeben. Wir haben eigentlich nur die Art des Fleisches in Zwischenzeit gewechselt. Es war früher eher die Schale und das Frikandeau, das ist ein Teil vom Schenkel vom Schwein. Und das wird jetzt aufgrund dessen, dass wir glauben, wir sind noch hochwertiger unterwegs, aus dem Rückenstück des Schweines, also aus dem Karree genommen. Jetzt kommt es nur mehr aus dem Karree. Eine Zeit lang ist es überwiegend vom Frikandeau und der Schale gekommen. Wobei man dazusagen muss: Von der Schale ist es uns etwas trockener vorgekommen. Da hat es schon einen Wandel gegeben. Natürlich waren wir, wie auch viele andere Gastwirte in Wien, bestrebt, die Innereien auf der Speisekarte zu haben. Es gab das Hirn, es gab das Bries, es gab das Beuschel. All diese herrlichen und schmackhaften Sachen, die man allerdings nicht öfter als einmal in der Woche essen soll, waren auf der Karte, sind aber dann immer weniger nachgefragt worden. Und dann gab es ja auch diverse Seuchen und diverse Probleme ... Auch den Tafelspitz hat das einmal betroffen, als wir den Rinderwahn hatten. Also es gibt gewisse Speisen, die dann natürlich den Gast unsicher gemacht haben. Das wurde aufgrund dessen auch auf unserer Speisekarte weniger gefragt und musste teilweise abgesetzt werden. Ganz einfach, weil die Frequenz nicht da war. Das Schöne ist ja, wenn Sie immer einen vollen Betrieb sehen, wissen Sie auch, dass eine Frequenz da ist. Wenn ein Betrieb auf der Speisekarte 20 Gerichte hat, und es sitzen drei Leute drinnen, können Sie annehmen, dass die nicht besonders jung sein werden. Und wir haben also immer drauf geach- tet, dass, wenn die Frequenz da ist, auch natürlich die gewünschten Speisen angeboten werden. Und nachdem irgendwann einmal das mit dem Hirn und dem Beuschel weniger die Nachfrage war, ist das auch weniger oft auf der Karte. Ja, es war so, dass wir einen unglaublichen Anklang schon zu diesen Zeiten hatten, natürlich auch in den 50er oder 60er Jahren, dass es Freude bereitet. Das waren ja die Zeiten, wo wirklich Gäste bei uns präsent waren ... Ob das Romy Schneider war oder Leonard Bernstein oder der Curd Jürgens hineingekommen ist ... Wir waren für diese Leute in Wien ein Anlaufpunkt, ein Stammlokal. Wir sind's heute noch. Wir haben einen Gorbatschow begrüßt, ob eine Netrebko in Wien ist ... Es sind viele Leute, die eine Freude bereiten, dass sie zu uns kommen. Aber es ist genauso der Postler von nebenan, der da sitzt. Ein Kommunikationszentrum waren wir schon jahrzehntelang. Und von jeder Couleur und jeder Art des Berufes eigentlich. Bei den Getränken war es so, dass wir aus Platzgründen eigentlich den Wein bevorzugt haben. Wir haben Weinbau selbst betrieben, betreiben ihn heute noch. Ich bin sehr oft, wenn der Betrieb zu hatte, das ist dann 23, 24 Uhr gewesen ... Es ging sich halt nicht anders aus - man ist dann in den Keller gegangen und hat bis zwei, drei Uhr Früh filtriert. In der Früh um sieben Uhr hat man am Markt Gemüse gekauft bzw. in der Halle Fleisch. Also es ist ein Rundumbetrieb, wobei ich dazusagen muss: Es ist sogar eine Riesenfreude, dass man am Samstag und Sonntag aufsperren kann. Die Gelegenheit, auch Samstag und Sonntag mit Gästen zu sprechen, ein Geschäft offenzuhalten, ist für viele Betriebe nicht möglich. Jetzt viel eher als früher. Aber es ist eine Freude, auch zu Zeiten den Gast bedienen zu dürfen, wo andere längst zusperren müssen. Das ist die eine Geschichte. Die andere: Einen Betrieb zuzusperren, der schon damals eine gewisse Tradition hatte, hätte mir sehr wehgetan. Ich bin ein bisschen auf der Welthandel, auf der Bodenkultur, ich hab ein bisschen Weinbau gemacht ... Also ich hab mir schon von irgendwo eigentlich das Wissen angeeignet, und natürlich auch das meines Großvaters, der, wie gesagt, schon selbst seit Jahrzehnten in der Branche tätig war. Auch in der Fleischhauerei. Ich hab genauso Würste abgefüllt und genauso diese Schafsaitlinge, die man dazu braucht, um Bratwürste einzufüllen ... Alles selbst eingekauft in der Halle und selbst gemacht. Dadurch hatte man zwar wenig Zeit für andere Dinge, aber der Betrieb hat einem Freude bereitet. Aufgrund der Größe des Wollzeilen-Lokales sind wir speisenmäßig und auch getränkemäßig von Haus aus eingeschränkt gewesen. Das heißt, wir haben unsere eigenen Weine verkauft, das, was wir in der eigenen Flei- scherei gefertigt haben, verkauft. Wir haben eigentlich erst durch den nächsten Betrieb in Grinzing die Möglichkeit gehabt, ein bisschen die Speisekarte zu erweitern. Es kam - trotz Grinzing - Bier dazu, Vorspeisen, Nachspeisen, Kaffee .. Alles, was eigentlich nicht möglich wäre. Wir haben ja dort in der Wollzeile eine zwei Quadratmeter große Küche, und es ist räumlich wirklich gar nicht möglich gewesen. Und mit der Zeit war es dann sogar ganz originell für die Gäste, was es alles nicht gibt. Und ein bisschen muss ich dazusagen, dass das dann gewollt war, dass wir eigentlich das Angebot sehr eng halten. Und in unseren anderen Betrieben mehr zeigen ... Das heißt, Figlmüller Original ist in der Wollzeile, Figlmüller Bier und Wein in der Bäckerstraße. In Zukunft haben wir einen Betrieb, auch gleich neben uns, das wird der Figlmüller am Lugeck, wo wir endlich einen Garten haben können. Wir haben dann nicht das Bermuda-Dreieck, sondern das Figlmüller-Dreieck. Aber erst im Oktober. Und da können wir noch mehr zeigen: Wir können mehr von den Speisenarten, als wir zeigen können. Aber das, was wir können, zeigen wir natürlich auch in der Wollzeile. Nur eben nicht in einer riesigen Speisekarte. Aber auch bewusst. Es ist vielleicht ganz originell, dass unsere Kellner heute noch im Smoking gehen. Das ist etwas, das geblieben ist, dass sie nicht in Jeans herumlaufen oder in flotten Leibchen, wo irgendwas draufsteht, sondern sie gehen also immer noch mit Frack ... Nicht im Frack, sondern im Smoking mit der Masche. Und das bleibt auch so. Gerade die Diskrepanz vom einfachen Wirtshaus, und dass man dann dort im Smoking bedient wird, ist auch ein lustiges Überbleibsel aus der Zeit meines Großvaters. Und vielleicht trennt uns das auch ein bisschen von anderen Betrieben. Es war auch eine nette Zeit insofern, als wir zum Beispiel auch schon den Bundeskanzler Klaus bei uns hatten. Mit dem konnte ich in den Keller hinuntergehen ... Wir konnten dort Weinproben ziehen mit ihm. Und ... Also nicht nur einmal. Nicht dass das ein Alkoholiker gewesen wäre, es hat ihn ganz einfach interessiert, wie der Weinkeller ausschaut, was wir da machen. Wir konnten dann in den 70er Jahren später, weil der Bundeskanzler Kreisky neben uns war, mit dem Kreisky plaudern, der bei uns im Grinzinger Betrieb war. Es gab herrliche Kommunikation, und die wurde weder bewacht noch gab's Bodyguards oder sonst etwas. Sie sind ganz normal und frei zu uns hineingekommen, und ... Der Bundeskanzler Kreisky hat also über Geschichte referiert, wie es so nachträglich heißt. Und der Kanzler Klaus hat mit mir Wein getrunken, was sehr angenehm war. Wir haben unseren Betrieb in den 70er Jahren insofern erweitert, weil ja zu dieser Zeit die Heurigen unfassbar gut gegangen sind. Und wir haben einen Platz in Grinzing gefunden, der uns sehr behagt hat. Und wir haben uns gedacht, einen alten Heurigen, das war ein Rockenbauer-Heuriger, so hieß die Vorbesitzerin. Die ist einfach in Pension gegangen, konnte nicht weitermachen. Wir konnten diesen Heurigen erwerben, was damals nicht so leicht war. Sie mussten nachweisen, dass Sie eine andere Betriebsform haben. Wir haben die Betriebsform eines Heurigen-Restaurants gewählt, denn Restaurants hat's schon gegeben, Heurigen, Heurigen-Buffets. Sie mussten damals ... Heute ist das ja schon fast lächerlich geworden: Sie können sich hinsetzen, wo Sie wollen, aufsperren, was Sie wollen. Die Freiheit des Berufes ist heutzutage gegeben. Damals mussten Sie einen Bedarfsnachweis führen. Das heißt, man musste nachweisen, ob ein Bedarf gegeben ist, dass sich ein Neuer irgendwo hineinsetzt oder nicht. Diesen Bedarf konnte ich mit Mühe nachweisen, mit anwältlicher Hilfe, und überhaupt, dass ein Heurigen-Restaurant dort einen Platzbedarf hat oder haben darf. Und daraufhin hat sich mit langen rechtlichen Schwierigkeiten auch dieses Heurigen-Restaurant ergeben. Ich hab natürlich in Euphorie viel zu viel investiert. Ich hab sehr lange gebraucht, um das in irgendeiner Form zurückzuzahlen. Es haben auch Kredite dort stattgefunden. Und es war aber trotzdem eine sehr, sehr gute Idee, wir haben uns sehr gefreut. Und wir konnten auch unsere Weinkellerei, die sich im 1. Bezirk befand und nicht so leicht zu bewerkstelligen war ... Wie man weiß, gibt's im 1. Bezirk ganz, ganz enge Gassen. Und wir hatten eine im Heiligenkreuzerhof, und es war immer sehr angenehm, wenn ich mit den Weinfässern ... Wir hatten natürlich auch viele Zukäufe. Und wenn sie mit den Weinfässern der Weinbauern, die ich auch schon aus Großvater- Zeiten kannte, gekommen sind, so kamen sie zwar in den Heiligenkreuzerhof hinein, aber nie wieder hinaus. Weil er zwar mit den zehn Tonnen, die er da an Wein geladen hatte, ganz nieder gewesen ist und durch die Einfahrt durchkonnte, er konnte aber nicht mehr zurück. Wir mussten also Luft auslassen und alles Mögliche bewerkstelligen, dass der wieder aus der Schönlaterngasse rauskommt, die ja auch eine sehr enge und damals zugeparkte Gasse war. Also meine Bodybuilding-Qualitäten hab ich aus der Zeit des Lastwagenfahrens, denn wir mussten alle Autos, die im Weg standen, zur Seite hutschen. Ich hab da mit den Lastwagenfahrern sehr viele Wägen zur Seite gehutscht, und dann sind wir erst zum Weinkeller gekommen. Der Transporteur, der die Weintransporte durchgeführt hat, hat gesagt: "Die kommen viel teurer als bei allen anderen Leuten." Er musste immer wieder neue Auto- reifen kaufen, wenn er mich bediente. Irgendwann war es durch diese Enge der Innenstadt gegeben, dass ich draußen gleichzeitig mit dem Heurigen einen Keller bau. Wir konnten dann einen wunderschönen Keller dort hinbauen. Einen neuen allerdings. Mit den Holzfässern hat's dann nicht mehr so schön ausgesehen. Aber mit den Nirosta-Fässern und den anderen modernen Anlagen, die man dazu braucht, war es ein sehr schöner Keller mit einem Fassungsraum von 120.000 Litern. Die haben natürlich völlig ausgereicht, auch dass man verschiedene Jahrgänge eigentlich auch zur Verfügung hat. Dadurch wurde auch der Betrieb einfacher. Und die Synergie, die wir mit verschiedenen Weinkellereien hatten, war mit Grinzing auch eine bessere. In der Zwischenzeit haben meine Kinder den Betrieb übernommen. Ich bin aus gesundheitlichen Gründen und auch ... Altersgründe würd ich nicht sagen ... .. etwas gehandicapt gewesen. Und meine Kinder haben es geschafft, den Heurigenbetrieb in Grinzing umzumodeln. Ich hab ihnen dabei gerne geholfen, hab mich aber nicht wirklich hineingesteckt, weil sie ja selbst etwas geschaffen haben und auch schaffen sollen. Gemeinsam haben wir noch die Bäckerstraße gemacht, da meine Kinder Wirtschaft studiert haben ... Und dann, eigentlich auch sehr spät, mit 25, sind sie darauf gekommen, dass sie furchtbar gern Gastronomie in meinem Sinne betreiben wollen. Und dann haben wir eigentlich learning by doing mit der Bäckerstraße gemacht. Von sechs Betrieben, die es in der Bäckerstraße gibt, war es bei drei oder vier so, dass sie leider am Rande ... .. des finanziellen Ruins gestanden sind, was überhaupt so ist. Man muss dazusagen: Gastronomie ist ein sehr schöner Beruf, wenn er funktioniert. Es gibt in Wien zwischen 7000 und 8000 Betriebe, davon geht es sicher der Hälfte gar nicht gut. Es ist auch nicht gesagt, dass ein Betrieb, den man in der Innenstadt hat, automatisch gut geht. Allein in der Bäckerstraße: Von den sechs Betrieben, die dort vorhanden sind, waren drei, denen es gar nicht gut ging. Also man konnte sich das fast aussuchen. Und mich hat der Besitzer des ehema- ligen Weinkontors auch angesprochen. Wir konnten den Betrieb übernehmen, haben ihn komplett umgebaut und haben mit den Kindern gemeinsam diesen Betrieb geschaffen. Und nach diesem Betrieb wurde dann von meinen Kindern die Grinzinger Straße komplett umgebaut. Das war noch ein gemeinsames Objekt. In der Zwischenzeit sind aus den 50 ... Leuten oder Mitarbeitern, die wir hatten, über 200 geworden. Wir haben also am Hohen Markt einen Betrieb dazu genommen. Und wahrscheinlich werden wir in ungefähr einem halben Jahr um die 260 bis 270 Leute benötigen, um unsere Betriebe aufrechtzuerhalten. Eine Fluktuation hat es im ursprünglichen Betrieb in der Wollzeile nicht gegeben. Wir haben Leute, die 30 oder 40 Jahre bei uns gearbeitet haben und Mitarbeiter waren im wahrsten Sinne des Wortes. Die haben wirklich mit Freuden mit uns gearbeitet und sind bis zur Pension zu uns gegangen. Das war teilweise ... vom Kellerläufer, Kellerburschen, Schankburschen, Schankgehilfen ... Es sind Kellner gewesen, die ... Ein Herr Alois, bis zum 65. Lebensjahr, der Herr Franz ... Also alles Originale, die auch von den Stammgästen als solche wahrgenommen wurden. Wenn jemand Astrologie wissen wollte, ist er zum Herrn Franz gegangen, der hat immer erzählt, welches Sternzeichen er hat, und ob er heut noch zwei Viertel dazu trinken kann oder nicht. Und es waren wirklich Originale dabei, die man sich heute gar nicht vorstellen kann. Oder ein Herr Hans, oder ein Herr Peter Repp, den wir hatten ... Der hat jede freie Sekunde dazu verwendet, in die Oper zu gehen. Seine Tochter ist immer noch im Opernchor, er ist natürlich auch schon lange in Pension. Und gleichzeitig war das ein Sprachgenie. Der hat sich so geärgert, dass er japanische Gäste, die natürlich auch zu uns kommen, nicht begrüßen kann und mit denen wenigstens eine Kleinstkommunikation hat, sodass er Japanisch gelernt hat. Damals waren die Chinesen noch nicht so wie heute in Wien. Meine Mutter hat ihm damals sogar, was er widerstrebend getragen hat ... Da stand: "Englisch, Französisch, Italienisch", und ganz klein "Japanisch". Das haben wir eine Zeit lang gehabt, dann ist es uns selbst zu blöd ge- worden, und wir haben es abmontiert. Aber das war wirklich ein Sprachgenie, ein Operngenie. Es gibt wirklich immer wieder Originale, und wenn Sie die Leute 30, 40 Jahre haben, wird das eigentlich ein familiärer Betrieb. Und man weiß gegenseitig die Eigenheiten und geht auch darauf ein. Das war auch eine Freude, man hat ei- gentlich mit der Familie gearbeitet. Wien ist ... Ich habe sehr viele Städte sehen dürfen, trotz der eingeschränkten Zeit, die ich habe. Wien ist sicher die lebenswerteste, schönste und ... .. ich würde sagen, auch berufsmäßig interessanteste Stadt, die's gibt.

Archiv-Video vom 12.08.2014:

Bitte beachten Sie, dass die Inhalte (Termine, Kontaktmöglichkeiten,...) möglicherweise nicht mehr aktuell sind.

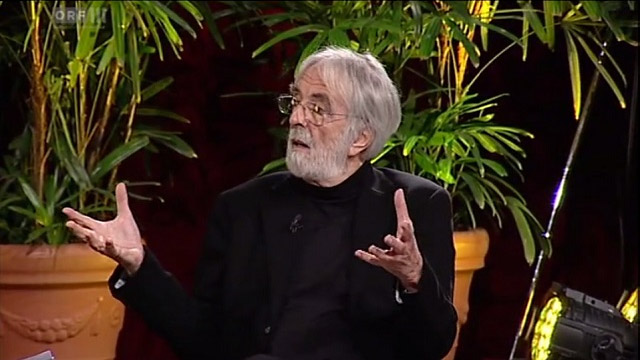

Hans Peter Figlmüller (Gastronom)

Wir und Wien - Erinnerungen Hans Figlmüller wurde im Sanatorium Auersperg geboren und wuchs in der Wiener Innenstadt auf. Er erinnert sich noch gut an den Fliegeralarm. Der Weinkeller seines Vaters war für den Bombenschutz geöffnet worden und wurde ein wichtiger Knotenpunkt zwischen Schwedenplatz, Stadtpark und den Katakomben der Stephanskirche.

Länge: 41 Min. 27 Sek.

Produktionsdatum: 2013

Copyright: Stadt Wien