Mitschrift

Ich bin durch die Umstände der Zeit 1927 in Dresden geboren. Das war reiner Zufall. Mein Vater und meine Mutter haben in Prag Kunstgeschichte studiert. Als mein Vater aus dem Krieg zurückkam, konnte man mit Kunstgeschichte wenig anfangen in einem zerstörten Europa.

Er ging nach Leipzig, wo ein bekannter Professor der Nationalökonomie war und studierte bei ihm. Sei erstes Angebot hat er nach seiner Promotion in Dresden bei „General Motors“ bekommen. Dort bin ich geboren und wir haben ein halbes Jahr da gelebt. Dann sind wir in die Heimat meiner Mutter, nach Reichenberg in Nordböhmen gegangen.

Meine Familie ist altösterreichisch. Mein väterlicher Großvater kommt aus St. Pölten, meine Großmutter aus Meißen, daher der Name Meissner. Meine mütterliche Familie kommt aus der heutigen Tschechischen Republik, aus Nordböhmen. So sind wir ein typisch monarchistisches Gemisch. Da spukt eine ungarische Urgroßmutter herum und mein Großvater mütterlicherseits kam aus Westfalen. Wir sind also ein europäisches Gemisch.

Als ich vier Jahre alt war, wollten meine Eltern zurück nach Österreich, schon ihrer Liebe zum Alpinismus wegen. Sie haben sich in Linz nieder gelassen, wo ich in die Volksschule kam.

ERSTE POLITISCHE ERINNERUNG

Meine erste politische Erinnerung ist 1934, die Revolution – eine klerikal- faschistoide Revolution. Sie ist mir in Erinnerung, weil meine Eltern uns vier Kindern – ich bin die Vierte – strikte verboten hatten, aus dem Haus zu gehen. Wir hörten viele Schüsse, vor allem von der Heimwehr, der Truppe von Graf Starhemberg, die sich auszeichnete durch Kappen mit einer Hühnerfeder. Wir Kinder haben uns hinter Büschen und Bäumen versteckt, und wenn sie vorbei gekommen sind, haben wir „Kikeriki“ gebrüllt. Wir haben das sehr komisch gefunden und sind davon gelaufen.

Was nachher kam, war für mich noch viel eindrucksvoller, weil mir ab 1937 die Verelendung, die Armut des Landes bewusst wurde. Meine Mutter schickte mich mit Suppe und Brot an unser Gartentor, weil die Invaliden aus dem ersten Weltkrieg vorbei kamen – immer noch in den zerlumpten Uniformen des Krieges. Sie hatten nie Kleidung bekommen, waren halb verhungert, hatten oft keine Beine mehr. Die baten um Essen. Das war das Elend der dreißiger Jahre, die Massenarbeitslosigkeit. Das Gefühl für diese Atmosphäre habe ich sehr stark mit bekommen.

WOHNUNG IN WIEN, ARGENTINIERSTRASSE 20A

Im Sommer 1938 übersiedelten wir nach Wien in die Argentinierstrasse, kurz unter der RAWAG, der damalige Funkstation. Ich wurde in die Schule geschickt auf den Wiedner Gürtel. Das war eine Mädchenoberschule, wie das unter den Nazis hieß. Sie hatte den unangenehmen Titel „Frauenerwerbsverein“.

Ich war sehr froh, nach Wien gekommen zu sein. Es gefiel mir gut. In der Zwischenzeit war mein Vater nicht mehr in Wien. Er hatte die Angewohnheit, wenn die Familie nachkam, schon längst nicht mehr da zu sein. Ein unruhiger Geist. Er war inzwischen Chefredakteur der deutschsprachigen Zeitung in der Slowakei, in Bratislava. Die Zeitung hieß „Der Grenzbote“. Er lebte dort und kam so hie und da auf Besuch nach Wien.

Ich sah ihn sehr wenig, das letzte Mal im Mai 1939. Dann sah ich ihn nicht mehr, bis folgendes passierte: meine Mutter fuhr im Juni 1939 mit uns Kindern – meine älteste Schwester studierte in Prag Medizin, mein Bruder ging ins Akademische Gymnasium, meine zweite Schwester und ich gingen in besagten Frauenerwerbsverein – an den Weißensee nach Kärnten. Eines Tages saßen meine Schwester Doris und ich am Strand.

GASTHOF POST

Es gab ein einziges Hotel, das war der Gasthof Post in Weißensee. Wir saßen und baumelten mit den Füßen, als plötzlich zwei Männer erschienen in langen Gummimänteln und schwarzen Kappen, und fragten, ob wir die Frau von Meissner kennen. Ich sagte, dass das meine Mami wäre und dass sie oben im Zimmer sei. Sie sagten, wir sollten hier bleiben, sie hätten mit meiner Mutter zu sprechen. Sie blieben lange weg und kamen nach etwa zwei Stunden wieder. Sie waren sehr ernst und sagten, wir sollten hinauf gehen zu unserer Mutter, es ginge ihr nicht gut.

Ich rannte hinauf, meine Mutter lag auf dem Bett und schrie und weinte. Als ich herein kam sagte sie: „Euer Vater, der Schuft, hat uns verlassen!“ Ich versuchte sie zu trösten, aber sie wollte sofort die Koffer packen und nach Wien fahren.

Nach und nach hat sie uns erzählt, dass der Papa mit einer Journalistengenehmigung über Italien nach England gefahren war. Damals gab es für normale Bürger kein Ausland, alles war gesperrt. Meine Eltern waren sehr anglophil. Sie haben immer, wenn wir Kinder sie nicht verstehen sollten, englisch gesprochen. Deshalb habe ich sehr jung Englisch gelernt, weil ich wissen wollte, was sie miteinander reden. Ich habe dadurch sehr viel mitgekriegt, was mir nachher fast das Leben gerettet hat.

ZURÜCK NACH WIEN

Es war eine endlose Fahrt von Kärnten nach Wien, etwa achtzehn Stunden. Wir kamen in eine devastierte Wohnung. Man hatte alles durchsucht, sogar die Parketten heraus gerissen. Wie ich später erfahren habe, hatten sie versucht, einen Nachweis zu finden, dass mein Vater ein Spion ist. Er war es aber nicht. Sie haben auch nichts gefunden.

Wir mussten vom Geld meiner Mutter leben, das sie von ihren Eltern geerbt hatte. Sie hatte als Erbin von einem Industriekomplex in Nordböhmen ein Vermögen geerbt. Die SS sagte, dass sie das beschlagnahmen müssten .Denn nach dem deutschen Gesetz gehört der Besitz der Frau auch dem Mann. Nachdem der ein Volksverräter ist, müssten sie das Geld beschlagnahmen. Meine Mutter war verzweifelt und fragte, wovon sie mit vier Kindern leben sollte. Man riet ihr, sich scheiden zu lassen, da sie als deutsche Frau das Verhalten ihres Mannes nicht billigen könne. Es würde alles vorbereitet, sie hätte nur zu unterschreiben.

Sie hat eingewilligt, nicht zuletzt, weil sie als Frau tief verletzt war. Sie wurde dann eher nazifreundlich. Damals war das für mich schwer verständlich, heute kann ich es verstehen. Trotz allem wurde es sehr unangenehm für sie. Sie musste keinen Judenstern tragen, aber sie musste beim Fleischer warten, bis alle anderen bedient waren. Erst dann durfte sie etwas kaufen. Uns Kindern, meiner Schwester Doris und mir, wurden SS-Leute in Zivil nachgeschickt. Man hoffte immer noch, beweisen zu können, dass mein Vater ein Spion war.

PRESSEAUSWEIS

Um es kurz zu machen, ich habe kleine Artikel geschrieben für die Tischler- und für die Fleischerinnung und habe auf diese Art und Weise einen Presseausweis bekommen, mit dem ich wiederum einen Pass bekommen konnte. Ich habe meine Schischuhe um zehn Dollar verkauft und bin nach Italien gefahren. Das war 1947 und es war die Freiheit. Ich bin in Venedig gelandet. Ich habe meine Nase platt gedrückt, nicht vor den Tiepolos und Botticellis, sondern vor den Delikatessenläden, wo zwanzig Arten Speck und Schinken in den Auslagen waren. Ich war überwältigt. Meine ersten Worte in Italien waren Panna und Pane.

VICTORIA STATION

Ich bin sogar bis nach Rom gekommen, wo ich als Kindermädchen bei einer amerikanischen Familie gearbeitet habe. Das habe ich schrecklich gefunden. Ich flog raus, weil ich dem kleinen siebenjährigen Jungen eine „geschmiert“ habe, weil er mir die Wäsche, die ich gerade gebügelt hatte, auf den Boden geschmissen hat. Das war meine eindrucksvollste Begegnung mit der amerikanischen Jugend damals. Von dort hat mein Vater meine Adresse bekommen. Ich weiß bis heute nicht, wie. Er lebte in England, wie alle Emigranten in einem Lager. 1945 war er dann ein freier Mann. Er schickte mir einen Brief mit einem Ticket von Rom nach London. Dazu schrieb er, dass ich in Paris den Bahnhof wechseln müsste vom Gare de l‘Est zum Gare de St. Lazare, und kein Wort deutsch sprechen dürfe, nur englisch. Damals war noch ein großer Hass auf Deutschland, sowohl in Frankreich wie in Holland und Belgien.

Es war eine Endlos-Reise, etwa zweieinhalb Tage. Ich kam in ein England, das mich gleich überwältigt hat durch seine Ordnung. Es hat sich sehr viel geändert seither. Herzklopfend kam ich zur Victoria-Station: Da stand mein Vater, nach immerhin etwa neun Jahren, und ich jetzt erwachsen. Es war ein sehr aufregender Moment. Da habe ich gemerkt, dass ich meines Vaters Tochter bin. Das war sehr schön, aber ich konnte nicht in England bleiben. Das englische Gesetz hat damals Österreicher als „Ex-enimy“ bezeichnet. Weibliche „Ex-enimies“ hatten zwei Möglichkeiten, in England zu bleiben: als Hausmädchen oder als Krankenschwester. Ich wollte Krankenschwester sein, und bin durch einen Wiener jüdischen Freund meines Vaters, der ein großer Psychiater war, in das Kings-College-Hospital als Lernschwester gekommen.

Ich glaube, das war die schönste Zeit meines Lebens, so merkwürdig das klingt. Ich hatte zum ersten Mal ein Dach über dem Kopf, ich wusste, wo ich essen würde, ich lernte interessante Dinge, die mich faszinierten, ich war verantwortlich für mich und Andere. Ich war plötzlich im Frieden.

ERSTE EHE

Nachdem ich nicht in England bleiben konnte, bin ich nach Frankfurt am Main und habe geheiratet, um überhaupt hin zu kommen. Meine Bedingung für diese Ehe war, dass ich Medizin studieren konnte, denn ich hatte Blut geleckt als Krankenschwester. Ich wollte wissen, warum man das alles macht. Ich habe Medizin studiert und Geld verdient, indem ich Amerikaner Deutsch unterrichtet habe. Dort habe ich meinen Mann kennen gelernt, den Vater meiner Kinder.

Ich habe mich inzwischen scheiden lassen. Er war ein russischer Franzose, Emigrant aus Kiew, wo er geboren ist – ein sehr ähnliches Schicksal wie wir hatten – und in Paris lebend. Er war der Assistent von General Gamballe, das war der Oberkommandierende der französischen Truppen in Deutschland.

Es war eine große Liebegeschichte. Er wollte unbedingt, dass wir heiraten. Das wollte ich nur unter der Bedingung, dass wir mindestens zweitausend Kilometer von seiner Mutter entfernt lebten. Seine Mutter war sehr böse, dass wir geheiratet hatten. Das war ihr Kind, und da gab es nichts. Das konnte sie einfach nicht ertragen. Das ist die russische Mama. Sie hat gesagt: „Die hat mir meinen Jura gestohlen.“ Aus diesen zweitausend Kilometern wurden sechstausend, denn wir gingen nach Afrika.

WUNDERLAND AFRIKA

Das war damals noch Belgisch-Kongo, hieß Leopoldville, ein immenses Land, viele Male Deutschland gingen hinein. Von einer ungeheuren Attraktivität und Verschiedenheit, einer grandiosen Natur. Wir wurden von einer deutschen Firma hinunter geschickt, einmal die Möglichkeiten zu eruieren. Wir waren drei Monate unten und ich war total verliebt in Afrika. Das war für mich ein Wunderland. Ich mochte die Afrikaner, kannte mich nicht sehr aus, aber mir war alles recht. Wir entschlossen uns, hinunter zu gehen. Die Belgier hatten damals einen Zehnjahresplan entworfen für den Ausbau der gesamten Struktur: Straßen, Flugplätze, alles sollte ausgebaut werden.

PARIS. AKW

Als wir, aus dem Kongo nach Paris kamen, war es notwendig, dass ich auch etwas verdiene. Mein Mann hatte zwar gerade eine Arbeit gefunden bei Saint-Gobain, aber aus Afrika kommend , eine Wohnung suchend, machte es dringend notwendig, dass ich auch eine Arbeit habe.

Ich hatte den kleinen Buben. Was machen Frauen, die niemand haben, der ihnen hilft, keine Mutter, keine Großmutter? Man macht Übersetzungen zu Hause. Und durch die Zufälle des Lebens bekam ich die Offerte, die technischen Daten der ersten Graphit-Atomreaktoren, die die Franzosen gemacht hatten und am internationalen Markt anbieten wollten, ins Englische und ins Deutsche zu übersetzen.

Es war sehr schwierig, denn es gab damals gar kein Vokabular dafür. Ich habe einfach das englische Vokabular verdeutscht. Diese Übersetzungen waren gut bezahlt, ich habe sie daher akzeptiert. Um das machen zu können, habe ich Jemanden gebraucht, der mir die Technik der Reaktoren so erklären konnte, dass ich es übersetzen konnte, denn man kann nichts übersetzen, was man nicht verstanden hat. Da wurden mir zwei Ingenieure beigegeben, die mir immer einen Teil erklärt haben, bis ich es begriffen habe.

Dann bin ich nach Hause gegangen und habe das übersetzt. Dann habe ich es abgegeben und das nächste gemacht. Das lief ein halbes, dreiviertel Jahr und ging wunderbar. Es war damals eine generelle Euphorie in Frankreich. Es hieß: „Zu billig, um es durch den Zähler laufen zu lassen! Die Probleme der Welt sind gelöst mit der Atomenergie.“ Von ganz links bis ganz rechts zu den reaktionärsten Kreisen war ganz Frankreich sich einig. Es war nicht eine Gegenstimme zu der Zeit. Ich war genauso euphorisch. Ich dachte an mein geliebtes Afrika und meinte, das wäre die Lösung. Ein Atomkraftwerk am Hafen in Matadi würde die Aluminiumherstellung in Afrika ermöglichen und sie wären eigenständig und unabhängig von den Preisen des Weltmarktes. Afrika könnte seine eigenen Preise bestimmen und das Geld würde an die Bevölkerung gehen. Ich habe in der Atomenergie einen endgültigen Weg zur Hilfe für Afrika gesehen. Ich war voll dafür und habe brav diese Übersetzungen gemacht, offensichtlich zur Zufriedenheit der Auftraggeber.

NAIVE GRETCHENFRAGE

Zu dieser Zeit hatte ich schon voll begriffen, wie alles funktioniert und wie das mit den Brennstäben ist, wie hochtoxisch das ist, und dass da Plutonium entsteht, der giftigste künstliche Stoff. Das gibt es nicht in der Natur, der kommt nicht vor. Die Größe einer Grapefruit könnte die ganze Welt vergiften. Das habe ich alles nicht gewusst. Also stelle ich die ganz natürliche Frage, was man eigentlich mit den Brennstäben machen würde. Die Reaktion war für mich schockierend. Der Jüngere stand auf und sagte: „Blöde Frage!“ Ging hinaus und warf die Türe hinter sich zu.

Dem anderen, einem netten, älteren Herren, war das peinlich. Er sagte: „Ach, wissen sie, wir haben gerade die Lösung gefunden.“ Ich fragte, wie die Lösung ginge, denn ich wollte ja gerne eine haben. Sehr einfach, meinte er. Die Brennstäbe würden von einem Roboter zerkleinert und in flüssiges Glas eingelassen. Dann würde ein dicker Stahlmantel darüber gelegt. Das gibt dann solche Würfel. „Und dann?“ – „Und dann kommt ein Betonmantel drüber.“ „Und was machen sie mit diesem Kubus?“ „Den werfen wir ins Meer“.

Ich sage, dass man das nicht dürfte, das Meer korrodiert doch alles, das hält doch nicht lange. Er antwortet, dass man das im Laboratorium nicht prüfen könne, aber sicher fünfhundert Jahre. Von dieser Stunde an wurde ich Gegnerin. Ich habe auch keine weiteren Übersetzungen mehr bekommen. Ich wurde zur Persona non Grata. Ich habe gesagt, dass sie das nicht machen dürften, weil sie die ganzen Weltmeere vergiften, und das wäre ein Verbrechen.

PAUL BLAU

Wenig später ging ich mit meinem neuen Mann Paul Blau, der an der österreichischen Botschaft Kultur- und Presserat war und den ich aus Wien aus der Gewerkschaft kannte – wir hatten zugleich einige Zeit Soziologie bei Professor Rosenmeier an der Wiener Universität studiert – zurück nach Wien. Er fand den diplomatischen Dienst nicht sehr interessant. Ich kam mit den vierjährigen Zwillingen, die noch in Wien geboren waren, nach. Das sind echte Wiener, die zwei. Meine erste Frage war, ob es in Wien Atomkraftwerke gäbe. Mein Mann sagte mir, dass gerade eines gebaut würde und fast fertig wäre. Es wäre eine Erfindung der ÖVP gewesen, aber jetzt wollten es beide Parteien. Es wurde übrigens von Siemens Deutschland gebaut. Das heißt, Deutschland hat den Profit und wir haben das Risiko. Man beabsichtigte, sechs weitere Kraftwerke zu bauen. Da wurde mir klar, dass das eine Nuklearisierung dieses kleinen Landes bedeuten würde. Sechs Atomkraftwerke bedeuten eine Wiederaufbereitungsanlage dazu.

Paul Blau meinte, das müsste verhindert werden. Ich habe mich erkundigt, ob es da eine Gruppe von Atomkraftgegnern gäbe. Die gab es. Lauter bekannte Namen: Bernd Lötsch, Peter Weiss, Professor Alexander Tollmann… Es waren Biologen, Physiker, Geologen, die sich gegen den Standort Zwentendorf wehrten, aber keinerlei Mitspracherecht hatten. Man flog raus, wenn man versuchte, zu den Verhandlungen zu kommen. Das Volk hatte kein Mitspracherecht. Es war beschlossene Sache – großkoalitionär.

Da fingen wir zu arbeiten an. Der Rest ist eigentlich bekannt. Fünf Jahre später, 1978, hat das österreichische Volk „Nein, danke!“ zur Atomenergie gesagt. Dann hat der kluge Bruno Kreisky ein Verfassungsgesetz gemacht, dass in Österreich keine Atomenergie hergestellt werden darf und hat damit auch prompt die Wahlen gewonnen.

1972 ZURÜCK NACH WIEN

Die Rückkehr nach Wien war umso mehr ein Erlebnis, als ich ja das bombengeschädigte, mit Steinhaufen bedeckte Wien 1946/47 in Erinnerung hatte. Ich hatte gedacht, dass die Wunden, unter denen Wien nach dem Krieg litt, nie mehr heilen würden. Alles war zerstört, traurig, kalt und finster. Alle hatten Hunger, keine Kohle, kein Holz, wenig Straßenbeleuchtung. Das habe ich so nah miterlebt.

Aber schon, als ich 1961 das erste Mal nach Wien kam, war es zwar sehr still, aber zu meiner Überraschung fabelhaft aufgebaut. Die größten Wunden waren beseitigt. Man arbeitete noch immer am Aufbau, aber alles lief, die Straßenbahn, die Züge… Es war ein anderes Wien. Es war keine Beschränkung mehr am Abend auszugehen, aber es war sehr ruhig.

Plötzlich kam ich in ein Wien, das lebendig war, strahlte, Touristen anzog. Es war einfach schön. Ich hatte das Gefühl, nie wieder weg zu wollen. Ich ging auch nicht mehr weg. Ich kann mir keinen Ort der Welt vorstellen, wo ich lieber leben würde. Und ich könnte in jedem Ort leben, denn ich kann mich adaptieren. Ich könnte in Stockholm leben und ich könnte in Timbuktu leben, aber ich will nur in Wien leben.

KREISKY UND DER AUFBRUCH

Die Aufbruchstimmung, die Kreisky als politischer Persönlichkeit zu verdanken ist, hat nach ihm abgenommen – nicht sofort, aber sie ist nicht mit so vielen Vorgaben der Hoffnung weiter gegangen.

SINOWATZ

Sein unmittelbarer Nachfolger war Alfred Sinowatz, ein unerhört redlicher, guter Historiker, der Unterrichtminister war. Er fand, in die Schuhe Kreiskys zu treten sei eine Nummer zu groß für ihn. Das war bemerkenswert, denn meistens wollen Männer größere Positionen haben. Er war bescheiden und hat gefühlt, er kann es nicht so weiter tragen, wie er es sich wünschen würde. Er hatte dann auch sehr große Schwierigkeiten mit einem erwachenden Bürgerprotest und einem erwachendem BürgerInnen-Selbstverständnis. Man wollte überall dabei sein, mitreden.

Eines davon war die Absicht der Regierung, das größte Flusskraftwerk Europas, sechzig Kilometer von Wien, kurz vor der slowakischen Grenze zu bauen. Das hätte ein Ende der letzten breitflächigen Auen Mitteleuropas bedeutet. Es sollten eine Million gesunder Aubäume geschlägert und die Donau aus ihrem Bett herausgehoben werden, es wäre nur ein Rinnsal geblieben. Man hätte ein neues Bett für die Donau konstruiert mit hohen Wänden, die den Blick auf das Wasser verschlossen hätten. Eine absolut Umwelt zerstörerische Planung .

Das Selbstbewusstsein jener, die schon gegen Zwentendorf aufgestanden sind, ist frisch erwacht als es hieß, dieses Monsterkraftwerk soll gebaut werden – für Energie, die wir nachweislich nicht brauchen. Damals nannten wir sie „Energiebarone“, die Energieproduzenten, den Industriellenverband, die Bundeswirtschaftskammer, die Arbeiterkammer, die Gewerkschaft. Also alles, was hier im Staate groß und mächtig ist, wollte dieses Flusskraftwerk.

Wir haben Berechnungen angestellt, dass das nicht notwendig ist, wenn man etwas sparsamer mit dem Strom umgeht und außerdem Alternativen benützt. Es waren plötzlich zwei Parteien, die Regierungspartei und die Bevölkerung. Die Bevölkerung, die vorwiegend studentisch war, aber in die sich Menschen aus allen Schichten gemischt hatten. Alle Weltanschauungen, von ganz links nach ganz rechts. Sie alle hatten ein Ziel: unsere Donau zu bewahren. Rund achtzig Prozent der Donau ist in meiner Generation verbaut worden. Es waren sehr vernünftige Gründe nach dem Krieg. Die VÖEST ist wieder gelaufen, Ranshofen – alle haben Strom gebraucht.

Damals war das richtig, aber es musste einmal Schluss sein. Man wollte die Donau bis zum letzten Kilometer ausbeuten. Dagegen haben wir uns strikt gewehrt. Ich habe gesagt, dass sie achtzig Prozent gehabt haben, die letzten zwanzig Prozent gehören unseren Kindern und unseren Enkeln. Wir können unseren Nachkommen nicht alles wegnehmen. Der Kampf um Zwentendorf war ein sehr realistischer, auf Grund der Radioaktivität. Auch der Platz war ein schlechter. Im siebzehnten Jahrhundert gab es dort mehrere Erdbeben. Außerdem viel zu nahe an einer Großstadt, die nicht evakuierbar ist, wenn ein Unfall passiert. Wien ist nicht evakuierbar, eine Zweimillionenstadt über Nacht zu evakuieren geht nicht. Das waren sehr rationale Gründe und die konnte man argumentieren.

HAINBURG

Die Au war viel emotionaler. Für mich waren es unsere eigenen Wurzeln, die da drinnen stecken. Es ist das letzte Stück frei fließenden Stroms und eines gesunden Auwaldes mit einer Flora und Fauna, die die Au als letztes Rückzuggebiet hat, weil alles andere schon vermarktet worden ist. Wenn man das ruiniert, dann geht es an unsere eigenen Wurzeln. Diese Emotionalität, die mit dieser Au verbunden war, war eine ganz merkwürdige Geschichte. Ich habe viel darüber geschrieben. Das ist mir sehr tief gegangen.

WEISER MANN

Die Sache geriet außer Rand und Band und es fanden bereits Schlägereien statt. Blut ist geflossen, und ich hatte große Angst, dass es zu einem Bürgerkrieg zwischen Studenten und Gewerkschaftern kommt, weil die Gewerkschaft ihre Arbeitsplätze bedroht sah. Das habe ich auch verstanden. Aber die blinde Wut auf die jungen Leute hat mir Sorgen gemacht. Ich hatte Angst, dass die Drohung des Niederösterreichischen Arbeiterkammerchefs, dass man gegen die Studenten einmarschiert, wahr gemacht wird. Es waren nicht nur Studenten, auch Künstler, Restaurantbesitzer, Menschen aus allen Ebenen des bürgerlichen Lebens.

Da war Sinowatz so weise, kurz bevor es eskaliert ist, den Weihnachtsfrieden auszurufen. Das war für uns herrlich, uns war kalt, wir hatten dort campiert unter nicht sehr schönen Bedingungen. Viele waren auch erkältet. Ich habe mich nie in Österreich so integriert gefühlt wie in der Au, das war eine einmalige Erfahrung der Freundschaft, der Solidarität. Da gab es niemanden, der ein Stück Schokolade abgebrochen hat und nicht gesagt hätte: „Willst du?“ So etwas habe ich in dieser Form nie wieder erlebt. Wir konnten heim, uns duschen, essen, uns erwärmen, aber wir waren alle wieder bereit, in die Au zu gehen. Und taten es auch nach dem so genannten Weihnachtsfrieden. Es blieb still.

Am fünften Jänner hat der Oberste Gerichtshof dann beschlossen, dass nicht wir die Verbrecher waren, sondern die anderen. Dass der Rechtsbescheid nicht gültig war, und sie zu Unrecht geschlägert hatten. Es war wie im Märchen.Wir waren plötzlich die Guten und alles ist gut ausgegangen. Und die Au existiert und die Donau fließt wie seit hunderten von Jahren.

FREDA FOR PRESIDENT

Für mich war Hainburg, ohne dass ich es wollte und wusste, der Beginn eines andern Lebens. Nachdem alles abgebrochen war in der Au waren wir einige Freundinnen, die noch einmal dorthin gingen. Wir wollten nicht, dass irgendetwas herum lag. Keine Zigarettenstummel, nichts. Wir wollten schauen, dass wir alles sauber hinterlassen. Immerhin hatten wir sechs Zeltlager, da könnte schon irgendwas sein. Wir sind gegangen und haben die letzten zwei „Papierln“ aufgehoben.

Dann sind wir zusammen gesessen, und ich habe gesagt, dass wir nicht immer mit dem Rucksack irgendwohin ziehen könnten, um irgendwelchen Blödsinn oder zerstörerischen Unsinn zu verhindern. Wir müssten einmal konstruktiv werden. Da hat einer gefragt, wann die nächsten Wahlen wären. Es hieß, die Präsidentschaftswahlen seien im nächsten Jahr. Da sagte eine junge Frau: „Freda for President.“ Ich lachte und fand das verrückt und lehnte das schon als Gedanken ab. Ich dachte nicht mehr daran und war froh, dass ich wieder mein normales Leben leben konnte.

Da wurde entschieden, dass der Wahlwerber Nummer eins Kurt Waldheim von der ÖVP sein würde. Die SPÖ stellte Kurt Steirer auf. Die beiden Kurtis, wie sie im Volksmund genannt wurden.

DRITTER PRÄSIDENTSCHAFTSKANDIDAT

Es ist ein dritter Kandidat gekommen, ein Herr Scrinzi. Es hieß, Scrinzi wäre ein Psychiater, der schon währen der Nazizeit rassistische Thesen aufgestellt hatte. Meine Freunde haben gesagt, ich müsste ihm die Stimmen wegnehmen. Kein Mensch wüsste, wer er sei. Und alle hätten die große Koalition satt. Es sollten die Protestwähler nicht den Scrinzi wählen. Wenn man es bekannt macht, nützt es nichts, es gehen etwa acht Prozent der Stimmen dorthin. In Österreich sind neun Prozent Nazis. Mir war klar, dass es gefährlich wäre, ihn wählen zu lassen. Das hat mir sofort eingeleuchtet. Und ich erklärte mich bereit, zu kandidieren.

MIT RAD, AUTOBUS UND BAHN DURCH ÖSTERREICH

Ich bin also quer durch Österreich gefahren, habe in Gasthäusern vor sechs Leuten erklärt, warum ich kandidiere, und in vollen Hörsälen. Das war eine ziemlich anstrengende und harte Zeit. Ich habe viel kennen gelernt, auch über die Schwierigkeiten, die Österreicher haben – Armut und andere Probleme, die alle gelöst werden könnten, glaube ich. Es war die Lehrzeit der Kandidatin.

FEMINISMUS UND ÖKOLOGIE

Mein Bestreben war es, Feminismus und Ökologie auf die Plattform zu kriegen. Ich habe mich für die anderen Sachen auch interessiert, aber das war mein Hauptanliegen. Der Coup ist gelungen: Scrinzi hatte nicht einmal ein Prozent. Ich hatte fünfeinhalb und bin zwischen die beiden Großparteien gefallen. Die ÖVPler, die mir gesagt hatten, sie würden mich wählen, weil ihnen meine Themen ein Anliegen wären, kamen nun und sagten, sie könnten mich nicht wählen, sie müssten zu Waldheim halten. Und die SPÖler, die gesagt hatten, sie würden mich sowieso wählen, ganz klar, haben gesagt, sie müssten für Kurt Steirer stehen. Das habe ich verstanden. Deshalb aber bin ich von acht prognostizierten Prozent auf fünfeinhalb gefallen. Das war immer noch fein. Dafür, dass ich kein Geld hatte und durch Spenden von Anhängern ein kleines Plakat hatte, war es erfolgreich.

Für mich war die Sache erledigt. Ich wollte mich zurückziehen und wieder ein normales Leben führen. Wenn ich nicht so einen fabelhaften Gefährten gehabt hätte wie den Paul Blau, der mich in allen Bereichen unterstützt hat, sich um die Kinder und ums Essen gekümmert hat, hätte ich das alles nicht zusammen gebracht. Er war gegen meine Kandidatur, und hat mir erklärt, dass ich viel zu dünnhäutig wäre dafür. Wenn ich todmüde nach Haus gekommen bin, und dann mit meiner Reiseschreibmaschine noch Briefe beantworten wollte, schickte er mich schlafen und beantwortete die Briefe. Das ist es, wie eine Ehe sein sollte.

Dann passierte folgendes: Waldheim wurde Präsident trotz Holzpferden und allen tapferen Versuchen, es zu verhindern. Vielleicht war es ganz gut so aus heutiger Sicht. Denn die Spaltung in Österreich ist klarer geworden.

PRESSECHEF VON WALDHEIM

Ich begegnete dem Pressechef von Waldheim. Er fragte mich, ob ich wüsste, dass ich ins Parlament könnte. Ich sagte ihm, dass das nicht meine beabsichtigte Karriere sei. Dann habe ich das wieder vergessen.

FPÖ UND NEUWAHLEN

Im Herbst 1986 fand ein großes Ereignis statt. Die FPÖ hat ihren freiheitlichen Obmann in Innsbruck gestürzt und Haider als neuen Obmann auf den Schultern durch den Saal getragen. Das war eine riesige Intrige, die alle Demokraten traurig gemacht hat. Der damalige Bundeskanzler Vranitzky, der mit Norbert Steger eine kleine Koalition gebildet hatte, hat abgelehnt, mit einer Haider-FPÖ diese Koalition fortzusetzen. Es wurden für Oktober dieses Jahres Neuwahlen ausgerufen.

DIE GRÜNEN BEWEGUNGEN

Das war das Signal für die grünen Bewegungen, die es damals in Österreich gab. Ich war eine Außenseiterin, ich gehörte keiner dieser Gruppen an. So war es mir möglich, diesen „Sack Flöhe“ ein bisserl zusammen zu kriegen. Und dann hieß es, mit fünfeinhalb Prozent könnten wir ins Parlament. Das hatten die einzelnen Gruppen jahrelang versucht, es ist aber nie gelungen. Es ist nie über eineinhalb Prozent hinausgegangen, und sie haben sich untereinander bekriegt, weil sie weltanschaulich weit auseinander lagen, wie das bei grünen Bewegungen meist der Fall ist. Allerdings in Österreich nie so wie in Deutschland. Es geht hier immer milder zu.

Sie kamen damals zu mir mit Günther Nenning als Sprecher. Da begann eine Dauerdebatte zwischen den Gruppen um Geschäftsordnungen und so weiter. Ich fragte sie, was wir bewegen wollten. Sie meinten, ich wolle nur philosophieren, aber es ginge um die Statuten und um die Geschäftsordnung. Ich sah, dass es sich zog und zog. Es gibt ganz genaue Daten, bis wann man sich eintragen muss.

Drei Tage vor der letzten Frist sagte ich – es war wieder einmal spät nachts – dass ich es satt hätte und eintragen ginge. Da gab es große Empörung, vor allem von Günther Nenning, der das verhindern wollte. Er hatte offensichtlich mit Benya ausgemacht, dass er alle Grünen zurück in die Sozialdemokratie führen sollte. Es waren Intrigen rundum. Für mich war es ziemlich schwer, da durchzublicken.

REISSVERSCHLUSS-SYSTEM

Ein Beauftragter vom Innenministerium hatte uns als Kandidaten eingetragen. Eigentlich wollte ich aufhören. Aber es ging um Niederösterreich. Es wurde gesagt, Niederösterreich wäre so schwarz, da gäbe es keine Chance für Grüne. Ich sagte, ich würde es probieren, ein Grundmandat zu bekommen. Ein Restmandat wollte ich nicht, ich wollte keine „Sicherheitshängematte“. Und was passiert? Ich mache ein Grundmandat! Das war ein Staunen. Ich habe gesagt, dass ich ein Jahr bleiben würde.

ABSCHIED VON DEN GRÜNEN

Da war gerade ein großer Zwist im Club. Ein Repräsentant wurde gegen meinen Wunsch ausgestoßen. Es stand drei zu vier. Vier wollten ihn weghaben. Ich wollte eine „Trennung von Tisch und Bett“, um die Mütchen kühlen zu lassen. Es ging nicht.

Als der Lucona-Prozess kam und die Grünen als Aufdecker fungierten, konnte ich mich verabschieden. Das habe ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge getan, weil ich nicht sicher war, ob die Gruppe fest genug ist. Sie haben damals noch in verschiedene Richtungen gezogen.

Da passierte es, dass ich erkannte, dass das, was ich wollte, eine Veränderung des Bewusstseins und des Verhaltens, nicht im Parlament zu erreichen sei. Im Parlament wird nicht entschieden, da wird hinter verschlossenen Polstertüren gemacht, und wir dürfen es dann abnicken. Das ist eine Pseudodemokratie, für die ich nicht zur Verfügung stehe. Da gehe ich lieber zurück in die Bürgerinitiative. Das war auch Inhalt meiner Abschiedsrede vor der Presse. Ich habe diese Zeit als verloren und als Vergeudung meiner damals noch beachtlichen Kräfte angesehen.

Andererseits habe ich als republikanische Demokratin, die ich im Herzen bin, bedauert, dass man dieses Parlament nicht auflockern und die Verantwortung der einzelnen Mandatare stärken kann. Das hat es nicht gespielt. Es ist ein Parteiensystem, das seine Vorteile, aber auch seine großen Nachteile hat. Man konnte der Welt nicht „einen Haxn ausreißen“, wie ich das gehofft hatte. Wir mussten immer mehr Wasser in unseren Wein schütten, was o.k. ist, denn Demokratie ist Kompromiss. Aber hier waren die Kompromisse schon von vornherein entschieden.

WIEN

Ich bin als Kriegsflüchtling 1945 quer durch Deutschland geflüchtet. Dann habe ich praktisch in allen Ländern Europas, in Amerika und in Afrika gelebt. So bin ich eine Weltenwanderin gewesen, immer mit dem Herzen voller Sehnsucht nach Wien, wo ich aufgewachsen bin. Und ich bin Gott sei Dank eines Tages, 1972, endgültig nach Wien zurückgekommen. Ich möchte einfach nie wieder wo anders leben. Diese Sehnsucht war immer: zurück nach Wien und zur Umgebung von Wien, die ich als Kind mit Schiern, Fahrrad und mit Füßen so gut kennen gelernt habe. Ich bin heute sehr glücklich, hier zu sein.

Archiv-Video vom 11.08.2014:

Bitte beachten Sie, dass die Inhalte (Termine, Kontaktmöglichkeiten,...) möglicherweise nicht mehr aktuell sind.

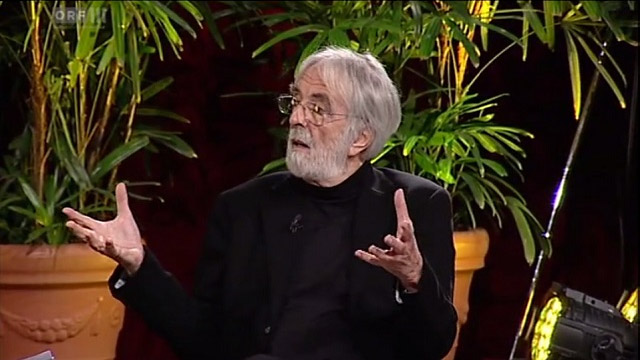

Freda Meissner-Blau (Politikerin)

Wir und Wien - Erinnerungen Als Kandidatin um die Bundespräsidentschaft (1986), als erste Spitzenkandidatin bei Nationalratswahlen und erste Klubobfrau der Grünen (1986 bis 1988) hat Freda Meissner-Blau auch Bundespolitik gemacht. Wichtiger und von anhaltender Wirkung war aber ihre Funktion als Gallionsfigur der österreichischen Ökologie und Anti-AKW-Bewegung. Sie half Ende der siebziger Jahre den Widerstand gegen das Kernkraftwerk Zwentendorf zu mobilisieren und nahm an der Besetzung der Hainburger Au teil, zu deren Erhalt sie als Teilnehmerin an den Verhandlungen mit der Regierung beitrug.

Länge: 1 Stunden 1 Min. 34 Sek.

Produktionsdatum: 2013

Copyright: Stadt Wien