Mitschrift

Ich bin am 25. März 1941 geboren – daran hab’ ich naturgemäß keine Erinnerungen – in Wien; fühle mich auch als Wiener durchgehend. Meine Eltern: Ja, meine Mutter ist eine gelernte Schneiderin, was zur Zeit des Krieges und im Nachkrieg sehr hilfreich gewesen ist. Sie hat aber immer damit gehadert, denn ihr Bruder durfte studieren; sie nicht. Das hat den damaligen Gepflogenheiten entsprochen und sie hat sich dadurch ausgezeichnet, dass sie einen ungeheuren Bildungswillen weitergehabt hat – quasi, hat nie zum lesen aufgehört. Mein Vater war Ingenieur, hat an der damaligen Staatsgewerbeschule studiert, hat auch ein paar Semester Technik gemacht, ist gelernter Baumeister gewesen, war eine Zeit lang in einigen Architekturbüros z. B. bei Max Hegele. Das ist der, der die Lueger-Kirche am Zentralfriedhof vorher schon gebaut hat und von dort... Ja, er hat auch dann noch die Filmstadt gebaut – also immer eigentlich was Interessantes. Und dann ist er vom besagten Prof. Hegele vermittelt worden an die Liechtenstein’sche Zentralverwaltung und wurde dann zuständig für alle Bauten des Fürsten Liechtenstein in Österreich. Das war eine sehr spannende Tätigkeit, insbesondere in der Nazi-Zeit und dann nach dem Krieg, weil die meisten der Besitzungen lagen in der sowjetischen Besatzungszone. Und jeweils die Kriegsschäden einerseits und dann die Verteidigung gegenüber den Besatzungsmächten andererseits zu tun, war, glaub’ ich eine beträchtliche Belastung. Mein Vater war genialer Improvisator, was also für diese Kriegs- und Nachkriegszeiten wirklich sehr gut gewesen ist.

Was mich fasziniert hat – und hier verdank’ ich meinem Vater sehr viel – er hatte naturgemäß das heutige Liechtenstein-Museum im 9. Bezirk, das Liechtenstein-Palais im 1. Bezirk... Gehörte zu seiner Tätigkeit. Und jede Menge von Schlössern. Ich hab’ dadurch ein gewisses Gefühl bekommen, nicht nur für Architektur, sondern auch für Architekturgeschichte und -hintergründe. Und das war unendlich spannend. Das Fürstliche ist sehr spät in mein Leben getreten, weil die ganze fürstliche Familie ist in Vaduz in Liechtenstein gewesen und war gar nicht da. Also mein Vater war hier ganz eindeutig Chef unter den Kriegs- und Nachkriegsbedingungen.

Kuckuck Bombenalarm

Und das ist auch in meinem Gedächtnis irgendwo hängen geblieben. Etwa: Meine Mutter hat mich angestellt den Fliegeralarm über Wien ihr zu sagen wenn sie einkaufen ist. Ich wurde auf den Kuckuck trainiert. Es ist offensichtlich das Signal, das damals gegeben wurde und hatte zu melden: „Mama, der Kuckuck war da.“ Ohne, dass ich richtig begriffen habe, dass es ein Fliegeralarm gewesen ist. Wir sind aber dann blitzartig natürlich in den Keller gegangen. Ein zweites Ereignis ist mir in tiefer Erinnerung: Wir waren am Weg zu meinem Vater in das Palais in der Bahngasse, hinter dem Burgtheater und da ist vorher irgendein Treffer hineingegangen in das Liebenberg-Denkmal. Das ist das Denkmal des Wiener Bürgermeisters zur Zeit der ersten Türkenbelagerung. Und zu Fuße dieses Denkmals ist ein Löwe gewesen und die damaligen Treffer haben diesen Löwen auf die Ringstraße geschleudert. Mich als Kind hat das ungeheuer fasziniert. Ich wollte den Löwen angreifen und so weiter. Und dann kam brüllend ein Polizist: „Da unten liegt eine Fliegerbombe, die noch nicht explodiert ist.“ Und die Angst meiner Mutter plus diesem Ereignis ist mir irgendwo tief hängen geblieben. Und dann nicht zuletzt waren wir auch im Keller in einem Nebenhaus von der Bahngasse als ein Teil eines Flugzeugs dort hineingegangen ist und wir waren verschüttet. Was ich begriffen habe, war nicht das Verschütten, sondern die Angst derer, die mit mir in diesem Keller gewesen sind. Also in dem Sinn ist der Krieg – und später die Nachkriegszeit – ein ganz tiefes Ereignis.

Nachkriegswirtschaft

Und vielleicht auch noch interessant ist: Ich habe Nachkriegswirtschaft mitgemacht, würde man als Ökonom heute sagen. Das war viel primitiver – wir haben gewohnt im 9. Bezirk und im Liechtenstein-Park wurde also Kohl und Kraut gezogen und Salat und alles Mögliche. Und selbstverständlich sämtliche Suppengemüse und dergleichen mehr. Und dann gab es etwas, was mich sehr beeindruckt hat: Meine Mutter war so findig und hat irgendein Eck in dem Liechtenstein-Park gefunden, wo sie Hühner gezogen hat. Die Folge war, dass ich also diese Hühner am Nachmittag zu füttern hatte. Ich war streckenweise der Herr über 42 Hühner, die erstens einmal Eier gelegt haben, was eine kleine Nebeneinnahme für meine Mutter gewesen ist. Die hat sie dem Lebensmittelhändler in der Liechtensteinstraße verkauft. Das Zweite aber war, der Kampf, erstens gegen brütende Hennen, die ihre Eier verteidigt haben und ich sollte sie ja mitnehmen. Und zweites auch gegen Ratzen (Ratten). Die sind in diese Tonne, wo das Getreide drinnen war zum Füttern hinein und haben sich so angefressen, dass sie nicht wieder hinaus kamen. Und es gibt nichts Schrecklicheres wenn man gerade nicht sehr groß gewachsen ist und wenn man dann einem Ratzen begegnet. Das ist ein ganz, ganz schreckliches Erlebnis. Ich möchte die Hühner-Episode abschließen: Ich hasse Suppenhühner und zwar weil wir... Die wurden nach vier Jahren geschlachtet, sind strohtrocken, ist nicht zum aushalten, aber die haben wir alle essen müssen. Die Innereien war ein bissl besser, die kamen in die Suppe, aber: Ja keine Suppenhühner – ein Lebensprinzip.

Nachkriegszeit - Kakao

Die Nachkriegszeit hatte also nicht nur „Die Russen“ wie wir gesagt haben – der 9. Bezirk war bis zum September 1945 Bestandteil der Sowjets. Die haben ja Wien besetzt. Dann wurde es amerikanische Zone, was eine entschiedene Erleichterung war. Aber es kamen auch verschiedene Hilfsaktionen. Die schwedische Armee ist am 6. Jänner 1946 – ich werde gleich erzählen, warum ich mir das Datum später gemerkt habe – eingezogen und hat im Liechtenstein-Park campiert. Der wahre Grund ist der, dass die schwedische Botschaft in der Liechtensteinstraße ja quasi vis-à-vis war und die waren in der Nähe der Botschaft offensichtlich aus Kommandogründen. Meine Mutter konnte – Fügungen des Schicksals – Schwedisch weil sie nach dem 1. Weltkrieg halb verhungert nach Schweden kam für zwei Jahre, ist dann dort in die Schule gegangen und konnte bis zu ihrem Lebensende, was ich sehr bewundert habe, leidlich Schwedisch. Und dann kam ein schwedischer Offizier und hat meine Mutter gefragt: „Haben Sie hier Schweine?“ Und meine Mutter hat gesagt: „Schweine haben wir keine, aber eine Menge von hungrigen Menschen.“ Denn: Es waren jede Menge von Flüchtlingen in diesem Quasi-Palais in der Alserbachstraße. Und die haben dann also, das, was ihnen übrig geblieben ist von der Verpflegung gebracht und es waren alle wahnsinnig selig. Mir ist es aber deswegen im Gedächtnis geblieben: Ich hab’ meinen ersten Kakao bekommen. Der hat verheerende Folgen für mein Innenleben gehabt. Ich glaube, ich habe dann einen Tag auf der Toilette verbracht weil es mich völlig ausgeräumt hat. Warum? Weil der Kakao fett gewesen ist und das waren wir nicht mehr gewöhnt, der Organismus. Daher hab’ ich eine Zeit lang eine Kakao-Phobie gehabt – die hat sich aber gelegt.

Schulzeit

Ich war in keinem Kindergarten, ich bin 1947 in die Volksschule eingetreten. Ich weiß nicht, ob es zu der Zeit echte Kindergärten gegeben hat – alles Nachkriegssituation. Und bin dann in die Galileigasse im 9. Bezirk gegangen. Es bleibt mir im Gedächtnis, dass alle gesagt haben die „Galileigasse“. Ich habe längere Zeit gebraucht, um zu begreifen, wer Galileo Galilei war. Das hat einem niemand erzählt. Und später bin ich dann in den 19. Bezirk in die Krottenbachstraße gegangen bzw. in die Gymnasiumstraße. Diese Entscheidung war eine ganz primitive. Mein Vater, der ein sehr praktischer Mensch war – die eigentliche Mittelschule wäre gewesen die Wasagasse. Die war aber von den Sowjets besetzt – schon wieder einmal Besatzungszeit. Und die Schule wurde transferiert in die Schottenbastei. Mein Vater hat gesagt: „Da musst Du über die Ringstraßen gehen; das ist mir zu gefährlich. Steig in den 38er ein und geh’ dort hinauf.“ Und so kam ich hier in zwei Schulen – Unterstufe und Oberstufe – die eigentlich sehr gut waren. Ich gehöre zu jenen, die in der Schule was gelernt haben und eigentlich nicht mit Hass zurückblicken, sondern es war schlicht und einfach spannend, was wir alles entdecken durften. Mag sein, dass das nicht sehr gefällig klingt, weil man hat was gegen seine Schule zu haben. Aber ich hab’ in der Schule was gelernt, sogar Geschichte bis zum 2. Weltkrieg. Also insofern waren wir wahrscheinlich eine Ausnahme.

Lehrer mit Vergangenheit

Das darf ich für die Mittelschule ganz deutlich sagen, wir hatten also einen Latein- und Griechisch-Lehrer, der offensichtlich Sudetendeutscher war und auch einen entsprechenden Hintergrund hatte – ob es nun SA oder SS oder sonst etwas war, weiß ich nicht. Er hat das sehr unterdrückt, also quasi er wollte das nicht sichtbar machen. Aber es kam dann immer irgendwo heraus samt entsprechenden Fronterlebnissen usw.. Und Bemerkungen: „Das hätt’s früher nicht gegeben. Also da muss Ordnung her.“ Und wir waren dann hell genug, in der Schule hier draufzukommen, da hat’s einen bestimmten Hintergrund, den er letztlich später auch gar nicht geleugnet hat. Aber in dem Sinn hat’s eigentlich keine Rolle gespielt. Wir hatten auch eine Professorin in Deutsch und Englisch, die von sich aus zugegeben hat, dass sie beim BDM oder, wie mein Vater gesagt hat, BDMU (Bund Deutscher Mädchen) gewesen ist und die auch erzählt hat, dass das für ihre Zeit eine Orientierung gewesen ist. Und die Schwierigkeit der Umstellung dann, quasi auf Demokratie, drauf zu kommen, dass die Heldenideale, die damals ihr vorgeführt wurden, eben keine Ideale sind. Das war die beste politische Erziehung, die man einfach genießen konnte. Wobei es noch eine ganz andere gab – die erzähl’ ich gerne anekdotenweise: Mein Vater hatte eine Stiefmutter und sehr viele Geschwister. Die haben sehr viele Kinder gehabt, die Stiefmutter ist uralt geworden, gegen 100 und wurde dann immer entsprechend gefeiert. Und diese Veranstaltung hat stattgefunden in irgendwelchen Sonderräumen von Gasthäusern weil es an die 100 Personen gewesen sind. Und ich bin aufgestellt worden als Kind am Eingang und meine Eltern haben dann auf zwei Personen gezeigt. Auf einen, der SS-Offizier war, später Schlafwagenschaffner, und ein anderer, der kommunistischer Straßenbahner war. Und die Botschaft meiner Eltern war: „Du kannst hier mit allen reden, nur mit de zwa ned.“ Also, da erkannte ich, das sind offensichtlich Extrempositionen, die im politischen Weltbild meiner Eltern keinen Platz hatten und daher einfach auszuscheiden waren.

Besatzungszeit

Das Leben in der Besatzungszeit hat für mich Eindrücke hinterlassen: Wir sind dann in den beginnenden 1950er-Jahren nach Tirol auf Urlaub gefahren mit der Westbahn. Und das war ein ungeheuer spannendes Ereignis für ein Kind. Spannend war es deswegen, weil man also die Lokomotive besichtigen konnte. Und dann hat’s ein zweites großes Erlebnis gegeben: Mein Vater hat mir in St. Pölten immer Würstel gekauft. Ich habe gewusst: Jetzt kommt Würstelzeit, wenn ein großes Stalin-Bild auftaucht. An der Front vom St. Pöltener Bahnhof war ein großes Stalin-Bild angebracht und ich hab’ gewusst, wenn wir an dem vorüber fahren, dann krieg ich Würstel. Also insofern ist Stalin mit Würstel verbunden – Stalin negativ und Würstel hier positiv. Und das zweite, eher dramatische – das hab ich instinktiv mitbekommen, was es für die Menschen bedeutet hat – war das Halten auf der Enns-Brücke, also der Wechsel von der sowjetischen Besatzungszone in die amerikanische Besatzungszone. Der Zug ist dort stehen geblieben und zunächst kamen also sowjetische Soldaten; man musste den I-Ausweis, den Identitätsausweis, herzeigen und die haben die elf Stempel gezählt. Ich habe das noch immer im Ohr. Und einige Leute wurden dann von den Soldaten herausgeholt und jeder hat sich gefragt: Was passiert jetzt mit denen?“ Also das war das Angstelement. Und das zweite Element der Erinnerung waren dann die amerikanischen Gis. Die haben also von den Abteilen immer die Türen aufgerissen und mit einer Flit-Spritze DTT auf uns gegeben weil wir offensichtlich alle Läuse hatten oder sonst irgendetwas. Was wir auch als entwürdigend begriffen haben. Das waren zwei verschiedene Entwürdigungen: Die Kontrolle der Sowjets mit dem Leute herausnehmen und die Amerikaner, die halt geglaubt haben, wir sind von Ungeziefer irgendwie hier aufgefressen oder Ähnliches. Das hab’ ich mir gut gemerkt. Die Würde des Menschen begreift man hier: Es ist weniger der Ausdruck als wie man behandelt wird.

1955. Staatsvertrag.

Ich erinnere mich an den Staatsvertrag weil mein Vater, ein sehr bewusster Österreicher, ist mit mir ins Belvedere gegangen. Und wir haben die berühmte Szene erlebt, die natürlich permanent falsch von den Medien zitiert wird, mit den unterschriebenen Dokument und dem Ruf von Figl: „Österreich ist frei!“ Das hat gar nicht existiert, das ist später hineinkopiert worden. Man hätte ihn auch gar nicht hören können von dort weil natürlich der Jubel hier sehr groß war. Was mir in Erinnerung geblieben ist in einer gewissen Sentimentalität: Ich habe die Freude aller, die dort waren, registriert und mein Vater, der an sich ein zurückhaltender, trockener Mensch war, hat ein paar Tränlein verdrückt. Und ich sag’: „Ja Papa was hast denn? Ist ja großartig, was da passiert!“ Sagt er mir: „Bissl spät ist halt für mich.“ Er war natürlich zu dem Zeitpunkt bereits 52 und hat sich gedacht, jetzt ist eine Epoche abgeschlossen, die alles andere als schön und angenehm gewesen ist, und es hätt’ ein bissl früher sein können. Das ist mir im Gedächtnis geblieben. Und daher begreif’ ich auch diese Generation mit all den Schmerzen und was sie hier durchzumachen hatten, sehr.

Neutralität.

Die Veränderung durch den Staatsvertag war eine ganz handfeste für meinen Vater weil einfach die sowjetischen Truppen weg gewesen sind und er mit einer Reihe von Besitzungen des Fürsten Liechtenstein zu tun hatte, wo die Sowjets drinnen waren und dann weg gewesen sind. Also es waren quasi die Verheerungen, kann man direkt sagen, zu beseitigen. Und das Zweite ist, ich habe die Angst meiner Mutter registriert. Wir sind im heutigen Naturpark Sparbach spazieren gegangen weil wir dort eine kleine Sommerwohnung hatten und es kommen Sowjet-Soldaten – da war der Staatsvertrag schon unterschrieben, aber die sowjetischen Truppen waren noch da – und meine Mutter fängt wie wahnsinnig an zu laufen. Was ihr sehr schwer gefallen ist weil sie ja auch am Herz schon belastet war. Und das, was ich dann begriffen habe, dass in dieser Generation die Angst weg gewesen ist. Alles andere, quasi dass wir ein souveräner Staat waren und die Frage der Neutralität und der Gleichen mehr, die hab ich nicht so sehr registriert. Ich glaube auch, dass die Österreicher die Neutralität nie so richtig begriffen haben. Es ist eigentlich die Summe die gewesen: eigentlich, im Wesentlichen ohne uns. Das hat der Arik Brauer sehr schön beschrieben in einem Lied: „Hinter meiner, vorder meiner, links, rechts, gilt’s nix.“ Das ist das Verständnis der Österreicher von der Neutralität.

Katholische Jungschar.

Mein Vater war von der Sorge begleitet, dass ich ein Einzelkind bin. Meine Mutter hat sich sehr um mich angenommen. Ich war also so zu sagen – erstens einmal war ich ein Spätling. Daher auch eine besondere Konzentration und die Kriegs- und Nachkriegsumstände haben sicher dazu geführt, dass sich meine Mutter sehr auf mich konzentriert hat. Das hat meinen Vater gestört. Er hat das aber nicht mit seiner Ehefrau ausdebattiert, sondern hat was anderes gemacht: Er hat sich umgeschaut und ich wurde dann in die Katholische Jungschar in meiner Pfarre im Lichtental hier gesteckt und war dann dort Ministrant und Oberministrant und Jungscharführer usw. und war da sehr engagiert. Es war eine g’scheite Entscheidung. Mein Vater hat dafür Sorge getragen, dass ich sozialisierungsfähig wurde, sonst, glaub ich, wär’ ich ein verwöhnter Mensch geworden oder sonst irgendetwas. Das wollte er entschieden vermeiden. Und daher hab’ ich mich schon in der Mittelschule sehr stark darauf konzentriert. Mir war quasi die Jugendorganisation ein und alles. Und ich hab’ studiert, aber meine eigentliche Haupttätigkeit war eben diese Jugendorganisation. Ich war berufstätig, ich habe dann das Sekretariat und die Organisation übernommen – von der Katholischen Mittelschuljugend hat das damals geheißen – und hab’ daneben studiert. Ist aber gut gegangen: Meine Noten sind nicht brillant gewesen in einigen Fällen, aber ich bin in der Zeit fertig geworden. Das war das Prinzip, das mein Vater gesagt hat: „Du hast es nicht notwendig oder wir haben es nicht notwendig, dass Du da arbeiten gehen musst, aber wenn Du es dir einbildest... Aber eine Bedingung: Du musst Deine Prüfungen zur Zeit machen.“ Und ich wurde »suo tempore«, wie der Lateiner sagt, also zur richtigen Zeit jeweils fertig – in der kürzest möglichen Studiendauer.

Borodajkewycz. Demonstrationen.

Borodajkewycz war später – den hab’ ich sehr aus der Nähe erlebt. Ich war zu dieser Zeit bereits Vorsitzender des Österreichischen Bundesjugendrings und habe zu jenen gezählt, die die Demonstrationen gegen ihn organisiert haben. Das wirklich Lustige in der Erinnerung ist: Alle, die mit mir damals gezogen sind, die hab’ ich später getroffen im Wiener Staatssenat, im Nationalrat, in der Bundesregierung und Ähnliches. Und die auf der anderen Seiten – also wir waren da Kärntner Straße beim Sacher, wo also damals auch Kirchweger zu Tode kam – eigentlich der einzige politische Tote der 2. Republik schrecklicherweise – und auf der anderen Seite waren Leute wie Frischenschlager und Ähnliches, die ich dann auch später getroffen habe. Also insofern war es eine Begegnung mit Bekannten quer durch mein Leben durch. Wo ich fairerweise sagen muss, es gibt auch einige, die aus der damaligen Zeit einiges gelernt haben. Die Borodajkewycz-Notizen, die eine Rolle gespielt haben, wurden von zwei Personen gemacht: Ferdinand Lacina, späterer Finanzminister und Alfred Stirnemann, der Generalsekretär der Stiftung »Pro Oriente« war – ein persönlicher Freund von mir. Und daher hatten wir immer klaren Einblick, was da hier noch alles produziert wird.

1968. Linksverschiebung.

Ich erinnere mich an das Jahr 1968. Ich bin ja aus der Universität 1963 schon ausgeschieden, aber wir haben registriert, dass unter den Jungen da irgendwas umgeht. Außerdem gab es auch einschlägige Literatur: also »Frankfurter Schule« und »Die Wiederentdeckung des jungen Marx“ und... Diese Dinge hat man selber bekommen. Außerdem hatte ich durch einen blöden Zufall die Chance bei der berühmten und einzigen 68er-Aktion, die in Wien passiert ist, dabei zu sein. Die war nämlich im Jänner 1969 im Hörsaal I des neuen Institutsgebäudes. Die war also mehr oder weniger eine Sexualaktion von Künstlern und war überhaupt keine politische Demonstration. Aber das geistige Umfeld, das hier sehr stark auch von Deutschland gekommen ist, hat natürlich das Denken sehr stark beeinflusst. Und das war das Talent des Bruno Kreisky, der diese Linksverschiebung im Denken insofern begriffen hat, dass er sie als eine Linksverschiebung der Politik selber – und dann auch noch in den Wahlergebnissen – gemacht hat. Er hat aber die, die aus dieser 68er-Generation kommen, die hat er immer irgendwo gelagert: Im »Ford-Institut«, später »Institut für Höhere Studien«, die haben dort so quasi ihren Schrebergarten gehabt. Da haben’s brav links sein dürfen. Der Kreisky war in dem Sinn kein Linker, er war ein verbaler Linker, aber in Wahrheit war er, in der Art und Weise wie er gelebt hat, wie er gedacht hat, ganz herzhaft konservativ.

Weg in die Politik.

Für mich gilt nicht, was es einmal heißt und so beschloss ich denn Politiker zu werden. Ich bin eigentlich hineingerutscht, ich hab’ ein ganz anderes Interesse gehabt, ich wäre gern in die Erwachsenenbildung gegangen – das ist aus dem Engagement, aus der Jugendorganisation verständlich. Und dann ist mir plötzlich bekannt geworden und durch den damaligen Hochschulseelsorger mitgeteilt worden: „Du, die suchen im Parlament irgendeinen. Bewirb Dich!“ Und ich habe, ohne jemanden zu kennen und ohne in einer politischen Jugendorganisation gewesen zu sein – in meiner Familie war auch kein Mensch Parteimitglied – hab’ ich mich darum beworben und hatte beim damaligen Klubobmann Felix Hurdes vorzusprechen. Der hat mich da interviewt – für mich war er einer der Gründerväter der 2. Republik: Er war Generalsekretär der ÖVP ganz am Beginn und Unterrichtsminister und Ähnliches mehr. Und ich hab’ mir gedacht: „Das ist eine interessante Erfahrung.“ Man kommt ins Parlament hinein – es war quasi mein erster Parlamentsbesuch. Ich werd’ da von einem interviewt – das wird eh nix. Und dann hab’ ich die freundliche Mitteilung erhalten, ich wurde unter den Bewerbern auserkoren mit der sehr interessanten Nebenbemerkung von Felix Hurdes: „Mir wolln endlich an ham, der ka CVer ist.“ Also der Tatsache, dass ich nicht beim CV war, verdank’ ich meinen Posten. Gewöhnlich ist es umgekehrt: Man muss beim CV sein, damit man einen Posten bekommt.

Wiener Stadtpolitik.

Der Weg in die Stadtpolitik ist etwas komplizierter. Ich kam eigentlich über die Bundespolitik. Ich war dann fast fünf Jahre Klubsekretär der Österreichischen Volkspartei – einer ist dann drauf gekommen, dass ich gar kein Parteimitglied bin. Da bin ich dann später noch der ÖVP beigetreten – also ich bin ein Spätberufener in dieser Hinsicht. Und es gab eine Gruppe von Jungen, die alle später irgendwo in der Politik aufgetaucht sind. Es liest sich ein bisschen wie das Register derer, die dann politisch tätig gewesen sind und wir haben uns für verschiedene Themen interessiert. Uns hat die Kommunalpolitik begeistert und wir haben hier Konzepte ausgearbeitet für ein lebendigeres Wien und Ähnliches mehr. Da war ich einer der Mitredakteur von diesen Dingen selber. Aber da bin ich noch immer nicht in der Kommunalpolitik gelandet, sondern mir war dann das Parlament zu fad. Ich hab den Eindruck gehabt, ich hab’ alles was ich lernen kann hier gelernt. Es war auch ein völlig anderer Parlamentsbetrieb: Es war die Zeit der großen Koalition, die sind einmal im Monat zu einer Sitzung zusammengekommen, haben nach einem Croquis – hat das geheißen – das einfach herunterbeschlossen, ein paar Reden sind gehalten worden... Also lebendiger Parlamentarismus war’s keiner. Und es war mir fad und ich hab’ also verbreitet, ich suche eine neue Aufgabe. Und plötzlich kugelt bei mir ins Büro herein Rudolf Sallinger, der ja also wirklich eine Kugelform hatte und den Spitznamen »Kugelblitz« gehabt hat und sagt: „I hob do g’hört Sie suchen was. I brauch junge Leut’.“ Sag ich: „Ja bitte, für was?“ „Jo, i bin do Chef vom Wirtschaftsblatt – des g’hört ois modernisiert. I was ned wie. Des miassen de Jungen in die Haund nehman.“ Und blitzartig war ich als stellvertretender Generalsekretär dort engagiert. Ich bin dort auch relativ rasch Generalsekretär geworden. Durfte dann wirklich unter dem Schutz von Rudolf Sallinger die Dinge modernisieren. Ihn bewahre ich ein wirklich dankbares Angedenken. Ich glaub’, er hat nie genau gewusst, was ich will oder hat das verstanden. Er hat halt einem lassen und hat einem beschützt, immer mit so gewerbetreibender, so netten Sprüchen: „Der Alten Rat der Jungen Tat macht Krummes g’rad.“ Das waren so Orientierungsmitteilungen. Oder – er war ja Steinmetz: „Du musst der verstehen! Der Steinwirt bearbeitet mit Sand. Der Sand ist weicher als der Stein. Aber wenn Du es richtig drauf gibst, dann kannst auch den Stein bearbeiten.“ Also solche Lebensweisheiten eines Gewerbetreibenden – das ist ein Typus, den es heute nicht mehr gibt.

Das war ich eine Zeit lang. Dann ist Schleinzer tödlich verunglückt, dann hat der Josef Strauß die fragliche Idee gehabt mich als Generalsekretär der ÖVP zu engagieren. Hat aber dann später gemeint, wir können nur Erfolg haben, wenn die Politik in Wien besser wird. Und dann bin ich in Folge der Vordienstzeiten programmatischer Art in der Kommunalpolitik gelandet. Dann aber gleich als Obmann und das bin ich 13 Jahre lang geblieben – war neun Jahre davon Vizebürgermeister, der Rest Stadtrat und es war wirklich, politisch gesehen, für mich die spannendste Zeit weil ich trotz Opposition eine Menge realisieren konnte. Also wenn mir alle Oppositionspolitiker immer ganz traurig sagen, man kann nichts machen: Wenn man es in der richtigen Weise präsentiert in der Öffentlichkeit, bringt man andere unter Zugzwang – muss allerdings anerkennen, dass der gute Helmut Zilk ein kongenialer Partner war. Der hat mir immer klar gesagt: „Du hast die Ideen und ich führ’s durch.“ Und das war auch dann die Wirklichkeit.

Bunte Vögel.

Es war vielleicht eine Stadtsituation, die sehr unterschiedlich ist von der jetzigen. Damals ist man aus der Stadt ausgezogen. Es war jene Zeit, wo der sogenannte Speckgürtel um Wien entstanden ist, also man ist hinausgegangen, hat entweder sich ein Haus gebaut und ist damit Wien verlustig gegangen oder hat einen Schrebergarten gehabt oder ein Häusel oder so irgendwas für’s Wochenende und so. Und wir haben dann versucht die Stadt zu beleben. Die Stadt zu beleben, indem wir Bezirksfeste gemacht haben, Grätzelfeste, Stadterneuerung gemacht haben – eine ganze lange Liste. Und die bunten Vögel waren hierfür das Symbol. Ich habe einen wirklich kongenialen Partner gehabt: Das war der Jörg Mauthe, der unendlich viele Ideen selber gehabt hat. Und auf diese Weise ist uns eine Stadtbelebung gelungen, von der Wien heute, im Jahr 2011, eigentlich immer noch profitiert – und da ist sehr, sehr Vieles geblieben.

Wien.Opposition.

Obwohl wir in Wien Opposition waren, konnten wir doch Einiges durchsetzen. Zum Einen, weil’s der Helmut Zilk begriffen hat, dass es richtig ist – das muss ich wirklich anerkennen – zum Zweiten gab es auch einen öffentlichen Druck in diese Richtung. Also wir haben hier die Bürger motiviert und wir haben auch die entsprechenden Wahlergebnisse damals gehabt. Und es ist wahrscheinlich immer klüger von einer Mehrheitsgruppierung oder Regierungspartei Dinge zu übernehmen und dann entsprechend umzusetzen. Wir haben die Stadterneuerung hier durchgesetzt, die sich auch sichtbarst in Wien niedergeschlagen hat – also insofern hatten wir durchaus Erfolgserlebnisse und eine gewisse nachhaltige Wirkung der Veränderung der Politik.

Politisches Denken.

Mein politisches Denken war sehr stark geprägt von den Zeiten der großen Koalition – und zwar muss ich ganz offen gestehen, obwohl ich natürlich später Mitglied von Koalitionsregierungen war – nicht sehr positiv. Es ist uns das damals schon als eine große Packelei vorgekommen und dann waren also immer die Streitereien: Ich erinnere mich an Auseinandersetzungen über den Beschluss eines Budgets, wo Raab erklärt hat: „Man muss halt die Uhren nach hinten drehen.“ Weil es schon Mitternacht vorüber war – der Falltermin, der in der Bundesverfassung drinnen steht. Das ist eigentlich schon für mich damals eine recht unverständliche Welt gewesen, obwohl ich später ein Bestandteil davon geworden bin. Ist vielleicht ganz eigenartig: Ich hab’ mir da eine gewisse innere Distanz zur Politik erhalten. Ich hab’ das immer in die Formel gefasst: „Ich kann mir vorstellen Parteiobmann der ÖVP zu sein, ohne deren Mitglied.“ Also quasi eine gewisse schizophrene Haltung dem gegenüber weil mir die Politik hier nicht gepasst hat. Dem bin ich eigentlich treu geblieben und da bin ich relativ zufrieden mit mir.

Bundespolitik.

Der Weg in die Bundespolitik war dann ein, ein ganz eigenartiger: Ich bin permanent mit Wissenschaftsfragen befasst gewesen, auch in meiner Wiener Funktion und mit Kultur- und Kunstfragen. Ich war quasi hier der, der immer diese Bereiche wahrgenommen hat. Ich hab’ dann nun eine Wahl nicht so gewonnen, wir haben nur 30 % gehabt, worüber die heutige Wiener Volkspartei selig wäre, und darauf hin haben meine geschätzten Parteifreunde gemeint, ich sollte nicht mehr Parteiobmann sein. Ich verdanke aber dann dem damaligen Vizekanzler Riegler, der mich in die Bundesregierung geholt hat als Wissenschafts- und Forschungsminister... Und das war wieder eine sehr schöne Zeit. Eine sehr schöne Zeit deswegen weil wir die ganze Museumsreform durchgeführt haben. Was heute an Museumslandschaft da ist, geht sehr stark darauf zurück unter Einschluss des Museumsquartiers – das allein ist schon eine lange Dokumentation wie es dazu gekommen ist, denn eigentlich waren alle dagegen und heute sind alle stolz drauf. Das ist eine der komischen Eigenschaften meines geliebten Landes Österreich, dass etwas immer bekämpft wird um nachher zu sagen: „Eh klor! Das hamma immer braucht.“ Und so in diese Richtung. Und es ist auch dann im Universitäts- und Forschungsbereich Eines gelungen – und das hängt wieder mit dem Weg zur Europäischen Union zusammen – hier in die europäische und internationale Universitäts- und Forschungslandschaft hineinzukommen. Ich habe einer Bundesregierung angehört, die den Brief nach Brüssel geschrieben hat, dass wir Mitglied der Europäischen Union werden wollen, die dann diese Volksabstimmung überzeugend gewonnen hat und 1995 hab ich noch erlebt, dass wir Mitglied der Europäischen Union sind. Und das hat danach sehr wesentlich meinen Weg bestimmt.

Vranitzky und ich.

Vranitzky und ich, als wir beide nicht mehr beide nicht mehr in der Regierung waren, haben dann letztlich begriffen, dass die Koalition zwischen SPÖ und ÖVP nicht weitergeht. Wir haben uns bemüht als der Weg dann in die schwarz-blaue Richtung führte doch die rot-schwarze Version aufrecht zu erhalten. Das ist uns nicht gelungen. Und dann haben wir also, wie es früher war, ein Telefonat geführt und ich hab’ dem guten Franz Vranitzky vorgehalten, wann sie ein bissl elastischer gewesen wären, damals, zu der Zeit, wo wir beide verantwortlich waren und ein bissl mehr Reform zustande gebracht hätten, wär’ das letztlich nicht passiert. Daraufhin war er beleidigt, hat den Hörer aufgehängt und plötzlich nach zehn Minuten läutet wieder das Telefon. "Vranitzky. Sie haben recht mit dem, was sie gesagt haben.“ Und hat wieder aufgehängt. Das hat meine wunde Seele in Manchem befriedigt.

Donauraum und Mitteleuropa.

Als ich 1995 aus der Regierung ausgeschieden bin, bin ich gebeten worden den Vorsitz im Institut für den Donauraum und Mitteleuropa zu übernehmen. Das ist ein uraltes Institut, gegründet in den frühen 1950er-Jahren und hatte eher die Aufgabe über den Eisernen Vorhang hinweg, die Erinnerungen an die deutschen Sprachinseln und überhaupt an diese Region zu erhalten. Das hat sich natürlich durch 1989 ganz entschieden geändert und unsere Aufgabe war, die Mitte Europas, die uns ja damit wiedergeschenkt war, hier bekannt zu machen, auch auf die Europäische Union vorzubereiten und uns selber vorzubereiten. Diese Aufgabe ist hier sehr spannend und hat dann dazu geführt, dass ich Regierungsbeauftragter für die Osterweiterung gewesen bin. Und das, was 2004 und 2007 hier passiert ist, wurde von Österreich aus und auch innerhalb der Europäischen Union vorbereitet. Wobei mir das auch eine andere Aufgabe noch beschert hat: Ich war dann Koordinator für den Stabilitätspakt für Südosteuropa. Einfach gesagt: die Bemühungen der Europäischen Union den Balkan wieder – nach vier Kriegen – in Ordnung zu bringen. Eine ganz spannende und wirklich sehr, sehr schöne Aufgabe. Wobei man sagen muss, dass man als Österreich und als Wiener dort eine hervorragende Nummer hat. Die Erinnerung an diese Zeit, die gemeinsam ist, ist dort stärker als bei uns. Bei uns ist die Monarchie ein bissl verbunden, ja mit Mayerling und Sisi und Ähnliches mehr, aber sehr viel mehr können sich die Österreicher nimma dort vorstellen, während dem man von Seite dieser Länder gesagt bekommt: „Wir waren doch schon mal miteinander.“ Das ist keine Nostalgie, sondern eigentlich eine Erfahrung. Und sie merken auch die Spuren letztlich überall. Es gibt sogar in Sarajevo oder in Mostar Straßen, die wie ein Stückl Ringstraße ausschauen. Das sind also historische Reste, die hier existieren. Und Wien hat da auch eher eine sehr, sehr gute Nummer. Die, die’s verstanden haben, das auszunützen, waren eigentlich die österreichischen Unternehmen – ich würde sagen, gar nicht rational. Das war keine Strategie, sondern instinktmäßig. Wobei es auch einige Familien gegeben hat, die sich erinnert haben, dass sie einmal dort Besitzungen hatten und dort hingeschaut haben, offensichtlich in Empfang genommen wurden oder das Zeug wieder gekauft haben. Und inzwischen hat das dazu geführt, dass wir gerade in diesem Raum als Österreicher sehr stark vertreten sind und eigentlich eine sehr gute Nummer haben.

Das letzte Stück meiner Tätigkeit ist die so genannte »Donauinitiative«: Die haben wir probiert, da sind wir lange Zeit nicht sehr erfolgreich gewesen, aber jetzt ist sie im Werden. Warum? Der Rhein war eine Trennungslinie zwischen Frankreich und Deutschland. Die Überwindung des Rheins hat zur europäischen Integration geführt. Diese Integration haben wir entlang der Donau noch nicht.

Einzige Brücke.

Wenn Sie den ganzen Donauraum nehmen, also die Flüsse, die dorthin entwässern – das sind 14 Staaten mit einer äußersten Unterschiedlichkeit, die zum Teil, ich würde sagen, eine Freundschaft mit dem Rücken zueinander haben. Plakatives Beispiel: Die Donau ist die Grenze für 470 km zwischen Rumänien, Bulgarien und da gibt’s eine einzige Brücke. Da merken Sie schon: Das funktioniert nicht ganz. Und das, was wir mit der Donau erreichen wollen, ist diese Länder zueinander zu führen, denn ein Fluss soll ja verbinden und eigentlich nicht trennen. Und da sind sehr, sehr viele Chancen da drinnen. Am weitesten ist es gelungen mit der Kultur: Die Durchmischung der Kultur ist richtig großartig. Ein bissl besser ist es im Bereich der Wirtschaft, in der Politik könnte es viel, viel besser sein – da leben wir noch von den Spannungen und von den Unterscheidungen und nicht vom Gemeinsamen.

Forum Alpbach.

Zufälle im Leben spielen eine ungeheure Rolle: Meine Eltern waren Tirol-Urlauber und waren mit dem Ort Alpbach sehr verbunden, sind schon vor dem 2. Weltkrieg hingefahren und ich hab’ dann dort eigentlich im Sommer die Kindheit und ein bissl Jugend verbracht. Für die Kindheit war das wirklich Bestimmende die bessere Ernährung. Das war ganz klar, also ich kann mich auch immer erinnern: Ich hab’ von der eher stärkeren Alpenmilch dort immer Milchausschlag bekommen. Das waren die Unterschiede zwischen Stadt und dieser Gegend. Und dort bin ich dann drauf gekommen, dass es das »Europäische Forum Alpbach« gibt – eine Gründung der Molden-Brüder und der Paula von Preradović. Immerhin die versucht haben, damals schon und die haben 1945 begonnen – ich bewundere immer den Termin. In den letzten August-Tagen 1945, quasi den Europagedanken zu kultivieren – da war noch keine Rede von Brüssel, keine Rede von Institutionen, von Verträgen und Dergleichen mehr, sondern es ging um die Ideen. Und ich hab’ dort als Mittelschüler quasi über den Zaun geblickt und auch irgendwo teilgenommen. Das hat mich ungeheuer fasziniert. Und wie das Leben halt dann so spielt, bin ich dann irgendwann einmal dort Kuratoriumsvorsitzender und immerhin für zwölf Jahre Vorsitzender des »Europäischen Forum Alpbach« geworden. Und heute ist es eine Einrichtung, die eigentlich der einzige europäische Begegnungsort ist, den wir hier in Österreich haben, der einen gewissen Stellenwert hat. Das sollten mehr sein – das ist nicht ein Stolz, dass ich das sage. Ich halte das eher für einen Mangel, dass es hier nur Alpbach gibt und ist auch heute ein Begegnungsort für die Jungen. Wir hatten 2011 über 4.000 Teilnehmer, wir hatten 700 Jugendliche, von denen ein sehr großer Teil, nämlich 450, aus Mittel-, Ost- und Südosteuropa kommen und sich dort vernetzen. Die Internet-Welt führt hier zusammen und ist eine große Chance für die junge Generation.

Engagierter Europäer.

Ich gelte heute als ein großer, engagierter Europäer. Ich muss das Geständnis ablegen: Ich war am Anfang eigentlich sehr skeptisch. Ich hab’ gezweifelt, ob wir Europäer, unter Einschluss der Österreicher, die Fähigkeit haben überhaupt näher zusammenzukommen, wurde damals von einer Professorin, die mich sehr beeinflusst hat und eine glühende Europäerin gewesen ist, gefragt, was ich mir denn vorstelle. Ich hab’ eine typische Wiener Antwort gegeben. Ich hab’ gesagt: „Wir müssen uns weiter durchwurschteln.“ Das ist auch die Beschreibung der Europäischen Union, allerdings mit der Verbesserung, dass wir inzwischen begriffen haben, – ob wir wollen oder nicht – dass wir Dinge gemeinsam lösen müssen. Das Wort vom »Global Village«, das wir heute in einem »Weltdorf« leben, ist die eigentliche Wirklichkeit und quasi, das könnte man mit der berühmten Gallier-Story vergleichen hier: Wir sind eine Ecke – Peter Sloterdijk hat einmal gesagt: „Europa ist ja nichts anderes als der Wurmfortsatz des asiatischen Kontinents.“ Das ist die Wirklichkeit und da kann man den Europäern nur empfehlen, gemeinsame Mechanismen zu entwickeln und zu schauen, dass man hier weiterkommt.

Man spricht ja immer von Krisen – ich bin ein Anhänger von Krisen. Das ist ein Ergebnis meiner humanistischen Bildung, denn das Wort Krise kommt von »krino«, das heißt urteilen und entscheiden. Krisen zwingen eine Situation zu beurteilen und zu entscheiden, das was herauskommt. Und wenn wir die Gelegenheit versäumen, dann sind wir Europäer abgetreten. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, der Rest der Welt kommt auch ohne uns aus.

Wir haben lange Zeit sehr wesentlich zur Gestaltung dieser Welt beigetragen, aber gegenwärtig orientiert sich das alles um. Sind zwar 500 Millionen, aber was ist das gegen 1,2 Milliarden Chinesen?

Moderne Kunst.

Österreich und Wien haben gelitten, dass wir in der 1. Republik kein Geld hatten – im Gegenteil: Wir waren uns gar nicht sicher, ob wir diesen Staat wollten. Und in der 2. Republik war die Stimmung für moderne Kunst nicht besonders. In den Sammlungen, die Österreich hat, zum Teil Dank der Habsburger und zu Dank Anderer gab’s eine große Lücke: Mehr oder weniger hört dann mit der Klassik und späteren Zeit, also nach Napoleon, das, was wir im Kunsthistorischen Museum haben, auf. Und mir war ziemlich klar, dass es hier eine Lücke gibt: Der Jugendstil in Wien ist ja sehr berühmt und wird immer als Argument angeführt – aber das war alles sehr bescheiden vertreten in den österreichischen Sammlungen, in den österreichischen Galerien, also Belvedere usw. Und ich bin dann durch einen Zufall dem Rudolf Leopold begegnet und hab’ auch seine Sammlung erlebt in einem Winzerhaus in Grinzing. Ich hab’ das sehr bewundert, wie das war: Der hatte dort bedeutendste Gemälde, die heute alle mit tiefem Respekt angeführt werden. Die sind so im Sand gesteckt der Reihe nach und die hat er dann herausgezogen und hat gesagt, da ist bitte der Schiele und da ist also das Klimt-Gemälde vom Attersee und Dergleichen mehr. Also ich bin von einer Ohnmacht in die nächste dort gefallen. Und das hat eigentlich den Gedanken in mir, in mich tief hinein gesenkt – das war Jahre vorher, bevor es geschehen ist: „Wir müssen diese Sammlung erwerben.“ Ich hab’ das dann versucht den Wissenschaftsminister Heinz Fischer einzureden. Da hat’s dann erste Versuche der Gespräche gegeben und dann muss ich sagen: Zum Glück hatte ich als Wissenschaftsminister hier die Federführung und es ist mir auch gelungen andere zu überzeugen. Und so haben wir also die Sammlung Leopold erstanden und damit eine wesentliche Lücke im ganzen musealen Geschehen dieser Stadt geschlossen. Es wäre eine Affenschande gewesen, wenn das hier nicht zu Hause gewesen wäre. Man muss ja ganz ehrlich sagen, der Bezug Wiens zur Moderne ist eine problematische Sache: Ich hab’ das zufällig gelernt unter den Persönlichkeiten, die mich sehr beeindruckt haben. Das war ein von hohem Intellekt begleiteter Geistlicher, Otto Mauer hat er geheißen. Der ist der Gründer, nach 1945, der einzigen modernen Galerie, die es lange Zeit in Wien gegeben hat, die »Galerie nächst St. Stephan«. Der hat das Französische in Formel gebracht und hat uns dort hin gebracht und das erklärt und so war ich dann einer jener, der für moderne Kunst eine entsprechende Aufgeschlossenheit hatte. Heut’ ist die Situation wesentlich besser geworden, aber damals war das eine ungeheure Schwierigkeit. Und die großen Leute, die wir heute aufzählen, ob das nun Arnulf Rainer ist oder Hollein und, und, und. Also eine ganze lange Liste inklusive zum Teil der fantastischen Realisten, – da kann man unterschiedlicher Meinung sein – oder auch der Wiener Aktionisten, die waren dort vertreten: Mühl hab ich dort kennengelernt – das ist eine ganz wichtige Auseinandersetzung gewesen, die – man kann stehen dazu, wie man will – aber das ist auch ein Bestandteil von Wien.

Wien.Faszination.

Wien war für mich immer eine Faszination, also in dem Sinn nicht nur meine Heimat, sondern das, was ich begriffen habe dank Eltern, Freunde und später natürlich einer Auseinandersetzung mit kulturellen Ereignissen, Literatur usw. ist eine faszinierende Mischung. Und ist dadurch geworden, dass hier die verschiedensten Bereiche von Nationen zusammenkamen und kein Problem miteinander hatten, sondern irgendwo ist das Besondere der Stadt dadurch entstanden. Vielleicht am besten sichtbar gemacht in einer Anekdote – zweiteilig: Österreich war im Fußball einmal gut. Das ist sehr lange her, 1954 wurden wir Dritter bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Ich hab’ natürlich am Radio genau zugehört: Match Tschechoslowakei gegen Österreich. Mein Vater hat mir eine Denkhilfe gegeben, hat gesagt: „Also Bub pass auf. Die Mannschaft mit den deutschen Namen, das sind die Tschechen. Und die Mannschaft mit den tschechischen Namen, das sind die Österreicher.“ Oczwirk, Zemann, Sindelar, Auretnig usw. – war ja auch wirklich so. Und mir wurde das bewusst, dass es eigentlich irgendwo von der Entwicklung immer noch so ist: Wie ich in der Regierung war, hatten wir den Besuch des tschechischen Ministerpräsidenten Klaus und seines Stellvertreters Lux und wir haben Vranitzky und Busek geheißen. Also insofern ist das eine der Eigenschaften dieser Stadt, die man ganz positiv hier sehen muss. Heute registriere ich, dass die Wiener Philharmoniker rekrutieren aus unseren Nachbarländern. Es fallt nur niemanden auf weil es genau dieselben Namen sind, wie die, die schon drinnen sitzen – aber halt aus unseren Nachbarländern kommen. Das ist die positive Seite von Wien. Und wenn’s dann Spannungen gibt bezüglich der „Zuag’rasten“ oder so irgendwas, ist das ein blühender Unsinn. Denn die wirkliche Eigenschaft von Wien ist eben aus dieser Mischung entstanden.

Archiv-Video vom 11.08.2014:

Bitte beachten Sie, dass die Inhalte (Termine, Kontaktmöglichkeiten,...) möglicherweise nicht mehr aktuell sind.

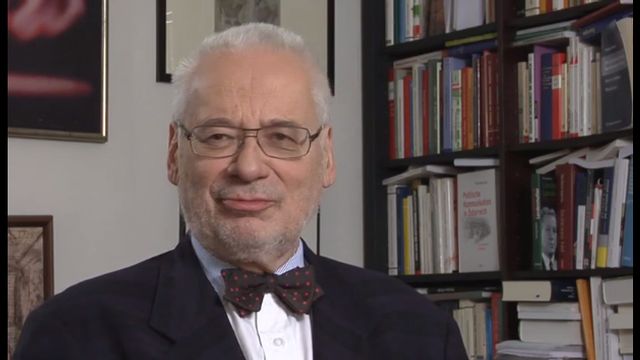

Erhard Busek (Politiker)

Wir und Wien - Erinnerungen Der ehemalige Wissenschaftsminister und Vizekanzler Erhard Busek wurde am 25. März 1941 in Wien geboren. Als überzeugter Europäer war er nicht nur einer der Weichensteller für Österrreichs Beitritt zur Europäischen Union, sondern engagiert sich bis heute als Brückenbauer für ein Zusammenrücken und mehr Solidarität zwischen den Völkern Europas.

Länge: 45 Min. 28 Sek.

Produktionsdatum: 2013

Copyright: Stadt Wien