1.2 Judith Kohlenberger: Flucht – Gesundheit – Geschlecht

Während des „langen Sommers der Migration“ im Jahr 2015 suchten rund 88.000 Menschen in Österreich um Asyl an. Zwar werden dadurch entstandene Herausforderungen für die Aufnahmegesellschaft auf politischer und gesellschaftlicher Ebene immer noch kontrovers diskutiert, den Gesundheitsbedürfnissen geflüchteter Menschen, vor allem jenen von Frauen, wird jedoch weit weniger Aufmerksamkeit geschenkt. Ihre Gesundheitsrisiken vor, während und nach der Flucht werden selten beleuchtet – ein Umstand, der sich trotz der Coronavirus-Pandemie kaum geändert hat (Alemi et al. 2020).

Dabei ist die körperliche wie seelische Gesundheit eine der zentralsten Ressourcen eines Menschen, um an Gesellschaft und Arbeitsmarkt eines Landes teilhaben und sein persönliches wie berufliches Potenzial entfalten zu können. Für die Aufnahme Geflüchteter stellt ihre Gesundheit(sversorgung) eine Grundbedingung für die erfolgreiche Ankunft im Zielland dar, da unbehandelte gesundheitliche Einschränkungen ein Integrationshemmnis bedeuten können: Sie haben Auswirkungen auf den Spracherwerb, die Arbeitsmarktpartizipation und die Lebenserwartung. Psychische Beeinträchtigungen können zu dissozialem Verhalten und (Auto-)Aggression führen (Campbell et al. 2014), über epigenetische Prozesse können sie an die Kinder- und Enkelgeneration weitergegeben werden (Serpeloni et al. 2017). Umgekehrt ist der Erhalt bzw. Aufbau der psychischen und physischen Gesundheit ein Schlüsselfaktor für erfolgreiche Integration (WHO 2008). Ein umfassendes, empirisch fundiertes Verständnis grundlegender gesundheitlicher Risiken im Rahmen der Fluchterfahrung bietet somit eine unerlässliche Basis zur Verbesserung der Gesundheit und Integration geflüchteter Frauen.

Gesundheitsrisiken vor, während und nach der Flucht

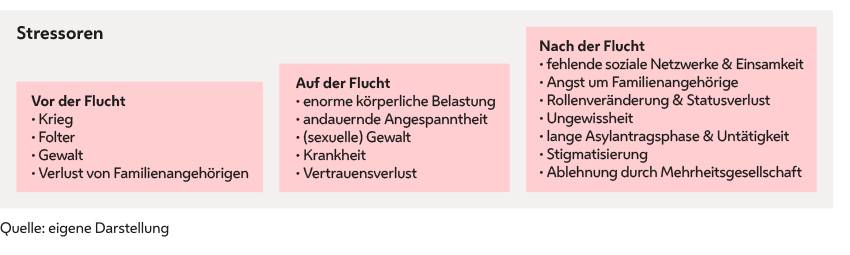

Die Erfahrungen von Krieg, Flucht und Resettlement sind individuell sehr unterschiedlich und bergen zahlreiche Risikofaktoren für physische wie psychische Erkrankungen, die sich in Dauer und Intensität erheblich unterscheiden können. Stressfaktoren vor der Flucht, die häufig in einem von Krieg oder gewaltsamen Konflikten betroffenen Land auftreten, umfassen persönliche oder indirekte Erfahrungen von Gewalt und Folter, Inhaftierung und Körperverletzung sowie den Verlust von (nahen) Familienangehörigen (Elbert et al. 2013; Ertl et al. 2011). Durch geschlechtsspezifische Gewalt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Vergewaltigung und sexuelle Übergriffe, entwickeln weibliche Geflüchtete psychische und somatische Störungen, die zu nachhaltigen gesundheitlichen Einschränkungen führen können (Paras et al. 2009). Unterernährung, wirtschaftliche Not, inklusive eines Mangels an den grundlegendsten Ressourcen des täglichen Lebens, Verlust von Eigentum, extreme Angst oder der Zwang, anderen Gewalt anzutun bzw. zu bezeugen, sind weitere Stressoren für die mentale, emotionale und physische Gesundheit von Geflüchteten vor ihrer eigentlichen Flucht (Abbott 2016). Obwohl diese Faktoren selten als Stressoren für bereits angekommene Flüchtlinge genannt werden, die sich in körperlicher Sicherheit befinden, können diese und ähnliche Erfahrungen noch lange nach dem Ereignis nachwirken (Kohlbacher/Six-Hohenbalken 2019).

Während der Flucht, die in ihrer Dauer erheblich variieren und ausgedehnte Aufenthalte in Transitländern umfassen kann, sind Geflüchtete häufig von Familienmitgliedern getrennt, werden ausgeraubt oder angegriffen und sind extremen Umweltbedingungen oft schutzlos ausgesetzt, was einen chronischen Stresszustand und permanent hohen Adrenalinspiegel zur Folge hat, der zahlreiche Folgeerkrankungen auslösen kann (Bustamante et al. 2017). Infolge der mangelnden oder fehlenden Gesundheitsversorgung auf der Flucht können derartige Belastungen sowie Unfälle und Erkrankungen nicht behandelt werden, wodurch es zu Chronifizierungen kommen kann. Negative Erfahrungen mit anderen Geflüchteten und Schmugglern bis hin zu erlebter Gewalt können zu einem erheblichen Vertrauensverlust und negativen Grundannahmen über die Welt und die Mitmenschen führen (Janoff-Bulman 2010) und eine Störung des Angstpuffers bedingen (Edmondson et al. 2011). Dies kann Auswirkungen auf spätere Therapiebemühungen und Misstrauen gegenüber offiziellen Einrichtungen und Behörden, aber auch humanitären Hilfsangeboten und medizinischer Betreuung nach sich ziehen.

Die Stressfaktoren nach der Flucht reichen von fehlenden sozialen Netzwerken und Isolationsgefühlen im Aufnahmeland (Chen et al. 2017) über die ständige Sorge über im Heimatland und damit im Krieg verbliebene Familienmitglieder (Nickerson et al. 2000) bis hin zu einer Veränderung der interfamiliären und Geschlechterrollen und einem dadurch bedingten Statusverlust, vor allem für männliche Geflüchtete (Sulaiman-Hill/Thompson 2012). Zusätzliche Risikofaktoren für die Gesundheit von Geflüchteten sind anhaltende Stigmatisierung und Ablehnung durch die Residenzbevölkerung, einschließlich konkreter Erfahrungen von Diskriminierung. Dies betrifft in einem intersektionalen Verständnis vor allem Frauen, die aufgrund von Fluchtstatus und Geschlecht diskriminiert werden. Chronische Unsicherheit den Aufenthaltsstatus betreffend sowie fehlende Möglichkeiten zur sinnvollen Beschäftigung während des Asylantragsverfahrens (Warfa et al. 2012) können zu Demoralisierung und Unzulänglichkeitsgefühlen führen, die die Gesundheit dauerhaft stark beeinträchtigen.

Abbildung 1: Gesundheitsrisiken vor, während und nach der Fluchterfahrung

Aufgrund der Vielzahl an Risikofaktoren, denen Geflüchtete vor, während und nach ihrer Flucht ausgesetzt sind (siehe Abb. 1), sind körperliche und seelische (vor allem affektive) Erkrankungen häufig. Zu den häufigsten zählen Depressionen, Angststörungen und Posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS). So zeigt sich über einzelne Flüchtlingspopulationen hinweg, dass bis zu 30 % der Erwachsenen an PTBS leiden, wobei die Schwere und Intensität der Störung je nach erlebten Stressoren starken Schwankungen unterliegt (Fazel et al. 2005; Miller et al. 2005). Wissenschaftlich belastbare Zahlen für Menschen der Fluchtbewegung 2015 fehlen, doch gehen Schätzungen für Deutschland davon aus, dass 50 % der Geflüchteten der letzten Jahre durch traumatische Erfahrungen belastet sind (Leopoldina 2018). Wiederum die Hälfte davon benötigt fachliche Betreuung, um sich von dieser Belastung und ihren Folgeschäden zu erholen. Somit wären alleine von den 2015/16 nach Deutschland gekommenen Geflüchteten etwa 250.000 Menschen von psychischen Erkrankungen betroffen (Kaltenbach et al. 2017). Die Prozentsätze für die österreichische Flüchtlingspopulation dürften ähnlich hoch liegen, auch wenn Vergleichsstudien noch ausständig sind. Ein Mangel an flächendeckender, muttersprachlicher Erstversorgung erschwert die Diagnose und Behandlung.

Flucht, Gesundheit und Geschlecht

In der Zusammenschau aller Risikofaktoren lässt sich festhalten, dass die Gesundheit geflüchteter Menschen im Schnitt unter jener der einheimischen, aber auch der migrantischen Residenzbevölkerung eines Aufnahmelandes liegt. Studien im europäischen Kontext zeigen, dass Migrantinnen im Vergleich zu einheimischen Frauen eine geringere Lebenszufriedenheit (Weiss 2003) aufweisen. Fluchtmigrant*innen schneiden im Vergleich zu Arbeitsmigrant*innen noch schlechter ab: Sie führen geringere Lebenszufriedenheit an und auch das gesundheitliche Wohlbefinden im Alter ist geringer.

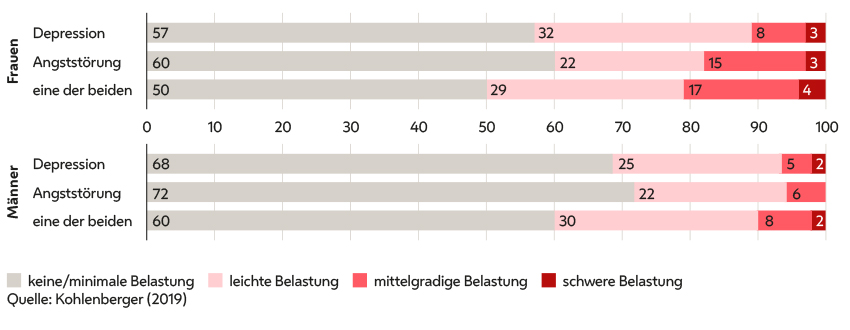

Für die Fluchtbewegung ab 2015 verdeutlichen Querschnittserhebungen, dass Frauen besonders hohe Levels an mittelgradigen bis schweren Angststörungen und Depressionen zeigen (Kohlenberger et al. 2019; Abb. 2). Dies ist unter anderem ausgeprägten Verlustängsten, geänderten Rollenbildern und chronischem (Akkulturations-)Stress geschuldet, aber auch den davor skizzierten Risikofaktoren während der Flucht.

Abbildung 2: Altersgruppe 15-60 Jahre, Depressive Symptomatik

(PHQ8-Skala) und Angststörung (GAD7-Skala), in %

Ein Vergleich der selbsteingeschätzten Gesundheit von Geflüchteten mit der österreichischen Bevölkerung zeigt signifikante Unterschiede bei den 20- bis 39-Jährigen: Weibliche Geflüchtete nehmen ihre Gesundheit weniger häufig als sehr gut wahr als die österreichische Wohnbevölkerung (Männer: 45 % versus 51 %; Frauen: 33 % versus 49 %) und geben öfter nicht gute Gesundheit an (Männer: 12 % versus 7 %; Frauen: 17 % versus 9 %). Während sowohl Frauen der österreichischen Wohnbevölkerung als auch geflüchtete Frauen häufiger als Männer angeben, in den letzten zwölf Monaten Gesundheitsdienstleistungen in Anspruch genommen zu haben, sind die Geschlechterunterschiede unter Geflüchteten besonders auffallend, vor allem, was die Inanspruchnahme von Fachärzt*innen betrifft (Frauen: 50 %, Männer: 33 %). Auch zeigt sich ein hoher Anteil von stationären Aufenthalten (22 %) unter geflüchteten Frauen, was durch die erhöhte Geburtenrate nach der Migration mitbedingt sein kann. Zudem offenbarte die Befragung, dass Geschlecht und Nationalität mit unerfüllten Bedürfnissen zusammenhängen: Frauen und afghanische Geflüchtete gaben am öftesten unerfüllte Gesundheitsbedürfnisse an.

Gesundheitszugang im Aufnahmeland

Diese unerfüllten Bedürfnisse hängen neben den oben genannten Risikofaktoren vor allem vom Zugang zu Gesundheitsdiensten ab: Niederschwelliger Zugang geht mit einer besseren Gesundheit einher, verringert soziale Ausgrenzung und kann somit langfristig Ausgaben der öffentlichen Hand senken (Trummer et al. 2018). Dennoch geht der Gesundheitszugang von Asylsuchenden auch selten über die Akutversorgung hinaus, wobei sich teils erhebliche subnationale Finanzierungs- und Angebotsunterschiede zeigen (Wendel 2014). Häufig füllen zivilgesellschaftliche Versorgungsnetzwerke und selbstorganisierte Angebote die Lücke im Falle einer Ablehnung, sind jedoch wiederum von kommunaler oder privater Finanzierung abhängig.

Doch auch nach Gewährung von Asyl stoßen Geflüchtete weiterhin auf Hindernisse im Zugang zur Gesundheitsversorgung, die grob in a) strukturelle, b) finanzielle und c) soziokulturelle Barrieren unterteilt werden können. Zu den strukturellen Hindernissen zählen Sprache und die Verfügbarkeit von Dolmetscher*innen (Hadgkiss/Renzaho 2014; Morris et al. 2009). So halten Bischoff und Denhaerynck (2010) fest, dass ein Mangel an Dolmetscher*innen rechtzeitige medizinische Behandlung erheblich beeinträchtigt und zu höheren Folgekosten führen kann. Vor allem im Bereich der psychischen Gesundheit korreliert Sprachkompetenz in der Landessprache signifikant mit der Angabe schwerer Symptome durch den Patienten bzw. die Patientin (Bischoff et al. 2003) und dementsprechend mit weiterer medizinischer bzw. medikamentöser Versorgung. Aufgrund von Sprachbarrieren nehmen Geflüchtete präventive Gesundheitsdienste (Kohls 2011) wie Krebsvorsorgeuntersuchungen und Impfungen (Norredam et al. 2010; Razum et al. 2008) seltener in Anspruch als Arbeitsmigrant*innen oder Menschen ohne Migrationsbiografie. Dies kann, bedingt durch schwerere Verläufe und Hospitalisierungen, zu drastischen Folgekosten für die Sekundär- und Tertiärversorgung und zu erheblichen Verwaltungskosten (Trummer et al. 2018; WHO 2008) führen.

Finanzielle Barrieren lassen sich in direkte und versteckte Kosten unterteilen. Dazu gehören eingeschränkte Krankenversicherung und damit verbundene Leistungen, hochschwelliger Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen und fehlende Transportmöglichkeiten (McKeary/Newbold 2010) sowie mangelhafte Diagnose und weiterführende Unterstützung bei Beschwerden (Merry 2011). Ein suboptimaler Informationsfluss zwischen Gesundheitsdienstleister*innen und Geflüchteten bedingt anhaltende Unkenntnis über das Gesundheitssystem im Aufnahmeland (Mangrio/Forss 2017; Feldman 2006), was wiederum mehr Kosten und Chronifizierung von Beschwerden nach sich zieht. Unzureichende Gesundheitskompetenz sowie Erfahrungen mit sozialer Ausgrenzung können diesen Effekt verstärken. Die begrenzte Verfügbarkeit spezialisierter Gesundheitszentren, insbesondere in ländlichen Gebieten, und deren damit verbundene eingeschränkte zeitliche und geografische Erreichbarkeit können zusätzliche Hindernisse darstellen, die besonders weibliche Geflüchtete in prekären Arbeits- und Wohnverhältnissen betreffen.

Schließlich spielen kulturelle Faktoren, implizite Vorurteile und Diskriminierung eine wesentliche Rolle in der Gesundheitsversorgung von Geflüchteten. Arzttermine von Migrant*innen sind tendenziell kürzer als jene von Einheimischen, und Ärzt*innen zeigen sich bei der Behandlung von marginalisierten Gruppen verbal dominanter (Meeuwesen et al. 2006). Angst vor Abschiebung oder negativen Auswirkungen auf den Aufenthaltsstatus kann Asylsuchende, aber auch Asylberechtigte daran hindern, Behandler*innen aufzusuchen (Trummer et al. 2009). Soziokulturelle Barrieren wie stärkere Stigmatisierung oder religiös bedingte Interpretation von Symptomen (Kohrt et al. 2014) sowie eine Somatisierung psychischer Erkrankungen (Priebe et al. 2016) erschweren die Diagnose und Behandlung. Studien zeigen, dass Geflüchtete aus dem Nahen Osten eher Krankenhausambulanzen als niedergelassene Fachärzt*innen frequentieren (Kohlenberger et al. 2019), was zu Überlastungen und langen Wartezeiten führen kann. Umgekehrt findet eine Überweisung an Spezialist*innen durch konsultierte Hausärzt*innen bei Geflüchteten seltener statt als bei Einheimischen (Elbert et al. 2017). Nicht zuletzt kann die bestehende Gesundheitsresilienz durch ein langes Asylverfahren negativ beeinflusst werden (Norredam et al. 2006).

Zusammenfassung und Ausblick

In der Zusammenschau obenstehender Studien lässt sich konstatieren, dass die spezifischen gesundheitlichen Risiken und Bedürfnisse geflüchteter Menschen häufig nur unzureichend wahrgenommen und noch weniger adressiert werden. Vor allem weibliche Geflüchtete unter 40 Jahren berichteten über weniger gute Gesundheit als österreichische Frauen. Sie fühlen sich generell weniger gut versorgt als geflüchtete Männer, obwohl sie öfter Gesundheitsdienstleistungen in Anspruch nehmen, vor allem Fachärzt*innen. Dadurch kann es zu negativen Wechselwirkungen zwischen der Gesundheit von geflüchteten Frauen und ihrer sozialen, ökonomischen und kulturellen Integration kommen, wodurch sich gesundheitliche Ungleichheiten (health inequalities) verstärken.

Literatur- und Quellenangaben

Abbott, Alison (2016): The mental-health crisis among migrants. In: Nature, 538/7624/158-160

Alemi, Quais / Stempel, Carl / Siddiq, Hafifa / Kim, Eunice (2020): Refugees and COVID-19: achieving a comprehensive public health response. In: Bulletin of the World Health Organization, 98/8/510-510A

Bischoff, Alexander / Bovier, Patrick A. / Rrustemi, Isah / Gariazzo, Françoise / Eytan, Ariel / Loutan, Louis (2003): Language barriers between nurses and asylum seekers. Their impact on symptom reporting and referral. In: Social Science & Medicine, 57/3/503-512

Bischoff, Alexander / Denhaerynck, Kris (2010): What do language barriers cost? An exploratory study among asylum seekers in Switzerland. In: BMC Health Services Research, 10/-/248

Bustamante, Lineth H. U. / Cerqueira, Raphael O. / Leclerc, Emilie / Brietzke, Elisa (2017): Stress, trauma, and posttraumatic stress disorder in migrants: a comprehensive review. In: Brazilian Journal of Psychiatry, 40/2/220-225

Campbell, Ruth M. / Klei, A. G. / Hodges, Brian D. / Fisman, David / Kitto, Simon (2014): A comparison of health access between permanent residents, undocumented immigrants and refugee claimants in Toronto, Canada. In: Journal of Immigrant and Minority Health, 16/1/165-176

Chen, Wen / Hall, Brian J. / Ling, Li / Renzaho, Andre M. (2017): Pre-migration and post-migration factors associated with mental health in humanitarian migrants in Australia and the moderation effect of post-migration stressors: findings from the first wave data of the BNLA cohort study. In: The Lancet Psychiatry, 4/3/218-229

Domnich, Alexander / Panatoo, Donatella / Gasparini, Robert / Amicizia, Daniela (2012): The “healthy immigrant” effect: Does it exist in Europe today? In: Italian Journal of Public Health,

9/3/e7532-1-7

Edmondson, Donald / Chaudoir, Stephenie R. / Mills, Mary A. / Park, Crystal L. / Holub, Julie / Bartkowiak, Jennifer M. (2011): From Shattered Assumptions to Weakened Worldviews. Trauma Symptoms Signal Anxiety Buffer Disruption. In: Journal of Loss and Trauma, 16/4/358-385

Elbert, Thomas / Hinkel, Harald / Maedl, Anna / Hermenau, Katharina / Hecker, Tobias / Schauer, Maggie / Riedke, Heike / Winkler, Nina / Lancaster, Philip (2013): Sexual and gender-based violence in the Kivu provinces of the Democratic Republic of Congo: Insights from former combatants. Washington DC: World Bank Group

Elbert, Thomas / Wilker, Sarah / Schauer, Maggie / Neuner, Frank (2017): Dissemination psychotherapeutischer Module für traumatisierte Geflüchtete. Erkenntnisse aus der Traumaarbeit in Krisen- und Kriegsregionen. In: Der Nervenarzt, 88/1/26-33

Ertl, Verena / Pfeiffer, Anett / Schauer, Elisabeth / Elbert, Thomas / Neuner, Frank (2011): Community-Implemented Trauma Therapy for Former Child Soldiers in Northern Uganda: A Randomized Controlled Trial. In: JAMA, 306/5/503-512

Fazel, Mina / Wheeler, Jeremy / Danesh, John (2005): Prevalence of serious mental disorder in 7000 refugees resettled in western countries. A systematic review. In: The Lancet, 365/9467/1309-1314

Feldman, Rayah (2006): Primary health care for refugees and asylum seekers: A review of the literature and a framework for services. In: Public Health, 120/9/809-816

Hadgkiss, Emily J. / Renzaho, Andre M. (2014): The physical health status, service utilisation and barriers to accessing care for asylum seekers residing in the community. A systematic review of the literature. In: Australian Health Review, 38/2/142-159

Janoff-Bulman, Ronnie (2010): Shattered Assumptions: Towards a New Psychology of Trauma. New York: Simon and Schuster

Kaltenbach, Elisa / Härdtner, Eva / Hermenau, Katharin / Schauer, Maggie / Elbert, Thomas (2017): Efficient identification of mental health problems in refugees in Germany: the Refugee Health Screener. In: European Journal of Psychotraumatology, 8/2/1389205

Kohlbacher, Josef / Six-Hohenbalken, Maria (2019): Die lange Dauer der Flucht: Analysen aus Wissenschaft und Praxis. In: ISR-Forschungsberichte, 49, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften

Kohlenberger, Judith (2019): Refugee Health and Integration Survey (ReHIS) (SUF edition). AUSSDA, V4, bezogen unter: doi.org/10.11587/7LX1BD

Kohlenberger, Judith (2023): Gesundheit. In: Berlinghoff, Marcel / Glorius, Birgit / Kleist, J. Olaf / Scharrer, Tabea (Hrsg.): Flucht- und Flüchtlingsforschung: Handbuch für Wissenschaft und Studium. Baden-Baden: Nomos, 643-652

Kohlenberger, Judith / Buber-Ennser, Isabella / Rengs, Bernhard / Leitner, Sebastian / Landesmann, Michael (2019): Barriers to health care access and service utilization of refugees in Austria. Evidence from a cross-sectional survey. In: Health Policy, 123/9/833-839

Kohls, Martin (2011): Morbidität und Mortalität von Migranten in Deutschland. In: Forschungsbericht, 9. Nürnberg: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Forschungszentrum Migration, Integration und Asyl (FZ)

Kohrt, Brandon A. / Rasmussen, Andrew / Kaiser, Bonnie N. / Haroz, Emily E. / Maharjan, Sujen M. / Mutamba, Byamah B. / De Jong, Joop T. / Hinton, Devon E. (2014): Cultural concepts of distress and psychiatric disorders: literature review and research recommendations for global mental health epidemiology. In: International Journal of Epidemiology, 43/2/365-406

Leopoldina (Hrsg.) (2018): Traumatisierte Flüchtlinge. Schnelle Hilfe ist jetzt nötig. Halle (Saale): Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina

Mangrio, Elisabeth / Forss, Katharina (2017): Refugees’ experiences of healthcare in the host country. A scoping review. In: BMC health services research, 17/1/814

McKeary, Marie / Newbold, Bruce (2010): Barriers to care. The challenges for Canadian refugees and their health care providers. In: Journal of Refugee Studies, 23/4/523-545

Meeuwesen, Ludwien / Harmsen, Johannes A. M. / Bernsen, Roos M. D. / Bruijnzeels, Marc A. (2006): Do Dutch doctors communicate differently with immigrant patients than with Dutch patients? In: Social Science & Medicine, 63/9/2407-2417

Merry, Lisa A. / Gagnon, Anita J. / Kalim, Nahid / Bouris, Stephanie S. (2011): Refugee claimant women and barriers to health and social services post-birth. In: Canadian Journal of Public Health, 102/4/286-290

Miller, Gregory A. / Elbert, Thomas / Rockstroh, Brigitte (2005): Judging psychiatric disorders in refugees. In: The Lancet, 366/9497/1604-1605

Morris, Meghan D. / Popper, Steve T. / Rodwell, Timothy C. / Brodine, Stephanie K. / Brouwer, Kimberly C. (2009): Healthcare barriers of refugees post-resettlement. In: Journal of Community Health, 34/6/529-538

Nickerson, Angela / Bryant, Richard A. / Steel, Zachary / Silove, Derrick / Brooks, Robert (2010): The impact of fear for family on mental health in a resettled Iraqi refugee community. In: Journal of Psychiatric Research, 44/4/229-235

Norredam, Marie / Mygind, Anna / Krasnik, Allan (2006): Access to health care for asylum seekers in the European Union. A comparative study of country policies. In: European Journal of Public Health, 16/3/285-290

Paras, Molly L. / Murad, Mohammad H. / Chen, Laura P. / Goranson, Erin N. (2009): Sexual abuse and lifetime diagnosis of somatic disorders. A systematic review and meta-analysis. In: JAMA, 302/5/550-561

Priebe, Stefan / Giacco, Domenico / El-Nagib, Rawda (2016): Public health aspects of mental health among migrants and refugees: A review of the evidence on mental health care for refugees, asylum seekers and irregular migrants in the WHO European Region. In: Health Evidence Network Synthesis Report, 47. Kopenhagen: WHO Regional Office for Europe

Razum, Oliver / Zeeb, Hajo / Schenk, Liane (2008): Migration und Gesundheit: Ähnliche Krankheiten, unterschiedliche Risiken. In: Deutsches Ärzteblatt, 105/47/A2520-A2

Rechel, Bernd / Mladovsky, Philipa / Ingleby, David / Mackenbach, Johan P. / McKee, Martin (2013): Migration and health in an increasingly diverse Europe. In: The Lancet, 381/9873/1235-1245

Serpeloni, Fernanda / Radtke, Karl / De Assis, Simone G. / Henning, Frederico (2017): Grandmaternal stress during pregnancy and DNA methylation of the third generation: an epigenome-wide association study. In: Translational Psychiatry, 7/8/e1202

Sulaiman-Hill, Cheryl M. R. / Thompson, Sandra C. (2012): Afghan and Kurdish refugees, 8–20 years after resettlement, still experience psychological distress and challenges to wellbeing. In: Australian and New Zealand Journal of Public Health, 36/2/126-134

Trummer, Ursula / Novak-Zezula, Sonja / Metzler, Birgit (2009): Managing a paradox: Health care for undocumented migrants in the EU. In: Finnish Journal of Ethnicity and Migration, 4/2/53-60

Trummer, Ursula / Novak-Zezula, Sonja / Renner, Anna / Wilczewska, Ina (2018): Cost savings through timely treatment for irregular migrants and European Union citizens without insurance. In: European Journal of Public Health, 28/1/cky048.061

Warfa, Nasir / Curtis, Sarah / Watters, Charles / Carswell, Ken / Ingleby, David / Bhui, Kamaldeep (2012): Migration experiences, employment status and psychological distress among Somali immigrants. A mixed-method international study. In: BMC Public Health, 12/-/749

Weiss, Regula (2003): Macht Migration krank? Eine transdisziplinäre Analyse der Gesundheit von Migrantinnen und Migranten. Zürich: Seismo

Wendel, Kay (2014): Unterbringung von Flüchtlingen in Deutschland: Regelungen und Praxis der Bundesländer im Vergleich. Frankfurt am Main: Förderverein PRO ASYL e. V.

WHO (2008): Closing the gap in a generation: Health equity through action on the social determinants of health. Final Report of the Commission on Social Determinants of Health. Genf: World Health Organization

Judith Kohlenberger ist Kulturwissenschaftlerin und Migrationsforscherin. Seit Herbst 2015 forscht und lehrt sie zu Flucht, Asyl und Zugehörigkeit, u. a. an der Wirtschaftsuniversität (WU) Wien, dem Österreichischen Institut für Internationale Politik und dem Jacques Delors Centre der Hertie School in Berlin. Ihre Arbeit wurde in internationalen Journals veröffentlicht und vielfach ausgezeichnet. Sie ist Sprecherin des Integrationsrats der Stadt Wien und Host des Podcasts „Aufnahmebereit“. Ihr Buch „Das Fluchtparadox“ (2022) war österreichisches Wissenschaftsbuch des Jahres und für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert.